今日は告知です。

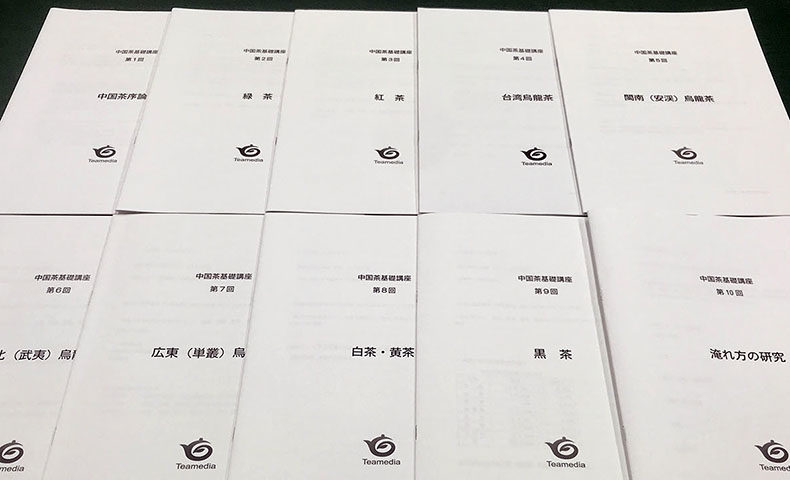

11月1日から、オンラインで「中国茶基礎講座」を始めることにしました。

この講座を始めるにあたり、オンラインスクールを立ち上げるという形にしました。

これについて、少し補足説明をば。

コロナへの対応

オンライン講座を立ち上げることにしたのは、直接的にはコロナの影響です。

今年の春に比べれば、だいぶ落ちついてきたようにも感じますが、まだまだ予断を許さない状況にあることは変わりません。

講座自体は、6月から再開しているのですが、まだ外出が難しい方もいらっしゃいます。

ご自身が不安ということもあるかもしれませんが、それ以上に、ご家族のお仕事であったり、年輩の方と同居している・・・・・・などの理由で、とにかく少しでもリスクのあることは避けざるを得ないという方もいらっしゃるようです。

参加したいのに参加できないというのは、非常にストレスのたまるものだと思います。

途中まで受講いただいていて、上記のような理由で、受講できなくなってしまっている方もいます。

かなり気分的にもスッキリしないと思うので、これを何とかしたいというのがまず一つ目の理由です。

全国どころか”お茶の間”対応

私の講座は以前から、全国の主要都市で開催していました。

この理由は、「中国茶の学習をするのに、地方だからということで機会が制限されるのは、おかしい」という考え方からです。

意欲的な方は、全国どこにでもいらっしゃいます。

が、地方というだけで、たとえば東京に行くだけのコスト(費用と時間)を多めに負担することになるのは、アンフェアだと思っていました。

その移動にかかるコストとエネルギーを、地元でのお茶を広める活動に費やすことができれば、もっとお茶は広まるのに・・・・・・と思うのです。

とはいえ、今までの対面式のスタイルでは「全国、津々浦々に出張します」というのは、経済的な合理性に欠けます。

そこで、現実的な落とし所として、各地の主要都市までは出かけることにしていました。

本来であれば、今年の春ぐらいからは各都市にお邪魔する予定だったのですが、移動制限や外出自粛要請などから見送らざるを得なくなっていました。

が、今回のコロナ騒動では、思わぬ副産物がありました。

それは、Zoomなどのビデオ会議システムが一般の方にも身近な存在になってきたことです。

こうしたツールを利用していただければ、”全国津々浦々”どころか”お茶の間”まで、お邪魔できてしまう環境になります。

これは劇的な変化です。

そうした情報格差・学びの機会の格差を縮小したいというのが2つ目の理由です。

準備に時間を要した理由

「だったら、もっと早くやってくれたら良かったのに」という声もありそうです。

が、どうしてもこの時期になってしまいました。

その理由は2つあります。

1つ目に、教材(茶葉)の確保です。

集合形式でやると、1回あたりの茶葉使用量は僅かなものなので、現地からの調達などで間に合います。

が、オンライン講座になった場合は、茶葉サンプルを一定量(美味しく淹れるには少なくとも5gぐらい)は必要になります。

仮に100名だとすると、500g。これが今回は40種類なので、最低でも合計で20kgです(実際は茶葉が崩れたりするので、もっと必要です)。

それだけの量を調達するのは、容易ではありません。

また、講座などで「このお茶はどこで買えますか?」という質問も多くいただきます。

このあたりを踏まえて、今回は全て国内のお店で調達することにしました。

講座で提供しているお茶は、在庫が切れているものもあるかもしれませんが、基本的に国内で入手できるお茶です。

原価を提示しているようなものなのですが、実際の販売価格も明記しているので、飲んだお茶がどのくらいのグレードなのかという相場観をつけていただくのに役に立つと思います。

茶葉の品質についても、一定の水準は確保したいのですが、全てを最高級のお茶に揃えてしまうと、お値段が非常に高額になります。

高額になりすぎると、初めての方は参加しにくくなります。

また、全てが高級なお茶ばかりになってしまうと、本来は良いものであっても、順位付けの観点から、低評価になってしまうお茶がどうしても出てきます。

このあたりを踏まえ、良いお茶と一般的なお茶をミックスする茶葉ラインナップの確定に時間を要しました。

私自身、国内のお店でかなり散財しているので、知っているお店は多い方だと思います。

が、いささか高級なお茶に偏りすぎている傾向があるので、今回は新規開拓も行お、かなり幅広いお店から取り寄せることにしています。

この茶葉のセレクトに非常に時間がかかったので、この時期になった、というのがあります。

もう1つはオンラインならではの、問題の解消を図ることです。

今までやっている講座の内容をZoomに置き換えるだけでは、従来の講座よりも理解度や満足度は下がります。

特に、対面の講座と違い、

・お茶を淹れて提供できないこと

・質問をしにくくなること

・画面だけに長時間集中するのは難しく、聞き逃しが出ること

・参加している人同士でのコミュニケーションが取りにくいこと

などがあります。

これについて、お茶の淹れ方動画の作成やコミュニケーションSNSの立ち上げ、録画配信対応などの対策を検討し、技術的な目処をつけました。

ここまでする必要は無いのかもしれませんが、新しいスタイルだけに、できるだけ満足度の高いものにしたいと考えています。

極端な話、教材のお茶だけでも元が取れる?

いつも、私の講座では「飲めるお茶とレジュメの代金で元が取れてると思うので、話はおまけ程度で考えて下さい」とお話ししています。

今回のオンライン講座も、そのようなスタイルになりそうです(もちろん、話もサボっているわけではありませんが!)。

今回は各回4種類ずつのお茶を全10回ですから、40種類のお茶を国内の13軒のお茶屋さんから調達しています。

1つ1つのお茶は5gずつ(一部の固形茶は6g程度)の個包装にしており、これで基本的には一回分の量にしています(緑茶や黄茶は2回分になると思います)。

これらのお茶を実際にお茶屋さんから買おうとすると、5gでは売っていないところがほとんどなので、口に合うかどうかに関わらず、最低購入量(10gのところもありますが多くは25gや50g)購入しなければなりません。

送料もかかるお店が多いので、送料を含めれば8~9万円ぐらいのお値段になると思います。

これに加えて、A4サイズのテキストが10冊(各12~24ページ程度)。

復習ができるよう、1年間は講座の録画が見放題。

が加わって、お値段なんと・・・・・・

にしています。

今回の料金設定は対面型の講座からの引き継ぎもあるので、敢えて同等の価格にしています。

オンラインの方が実は原価がかかる部分多く、今後改定する可能性が高いので、興味のある方はぜひ今のうちにご検討ください。

なお、調達した茶葉の在庫が切れると受付が締め切りになりますので、ご了承ください。

※在庫が尽きたら、追加募集は来年の緑茶の新茶が入手できるようになってからになる見込みです。

・・・・・・というわけで、珍しく営業のお話でした(笑)

中国茶をあれこれ一通り飲んでみたいとか、会場に行くのは抵抗があった、という方はぜひ。

この記事へのコメントはありません。