<2024年3月27日追記>

本記事掲載後、とほほさんの方で大幅に修正が加えられています。

中国茶の部分については、現実的な着地点となる程度の修正は行われたと思われます。

以降の文章については、「ネットに掲載されている中国茶の情報は、必ずしも正しくない」ことを知っていただくためのケーススタディとしてご覧いただければと思います。

随分、放置しておりました本ブログですが、ぜひ語りたいことが出てきましたので、緊急で書いています(YouTuberの「緊急で動画回してます」みたいなノリ)。

お茶好きをざわつかせた記事

インターネットの黎明期から活動されていた、とほほ(杜甫々)さんという方がいらっしゃいます。

Webサイトが”ホームページ”と呼ばれていた時代に、Webサイトを記述するHTMLという言語がありまして、それを分かりやすく解説するサイト(とほほのWWW入門)を運営されている方です。

私もその頃、よくページを読みに行って勉強し、ゼミやサークルのホームページを作ったものでした。

インターネット老人会?の方は、たいていお世話になっていることの多い方です。

さて、そのとほほさんは、今でもWebサイトの更新を続けられております。

インターネット関係だけではなく、色々な情報のまとめもされています。

実は、その新しいジャンルとして3月17日に「お茶・紅茶入門」が追加されたそうです。

「とほほ」氏の解説サイトに「とほほのお茶・紅茶入門」が追加 ほか ~9件を掲載(3月18日のダイジェストニュース) https://t.co/IqcvxJiasA pic.twitter.com/WhbcdaZ11s

— 窓の杜 (@madonomori) March 18, 2024

ところが、これを見たお茶好きの方々が、

内容がヤバい

とザワつく事態になっています。

実際、サイトを訪れてみると、非常に間違いが多く発見されます。

というよりも、ほぼ間違ってますw

ただ、その間違い方が、

ネットなどで散らばっている情報を、お茶に詳しくない人がまとめるとこうなるよね

という典型的なものでした。

そこで、

・今回のまとめ記事を見て、お茶に関心を持った方により理解を深めていただくため

・今後、まとめサイトなどを作る方の参考にしていただくため(ネットの情報は誤っているものが多いので、継ぎ接ぎしても正しい記事は出来ない)

ということで、内容を検証してみたいと思います。

なお、私の専門は中国茶方面なので、今回は、

・お茶の基本的な内容

・中国茶に関する記述

に絞って行います。多分、日本茶や紅茶は他の人がやってくれるはず・・・

なお、今回の記事はケーススタディとして、とほほさんの2024年3月17日時点でのまとめを採り上げています。

とほほさんを糾弾、指弾する目的ではなく、あくまで、今後、お茶を学ぶ人たちの参考になれば・・・という意図ですので、その点はお含み置きください。

また、指摘をする以上は、こちらも、きちんと論拠を示す必要があります。

できるだけ根拠が分かるようなリンクを張っておきます。

それらも併せて読んでいただければ、モヤッとした部分が随分解消されるのでは無いかと思います。

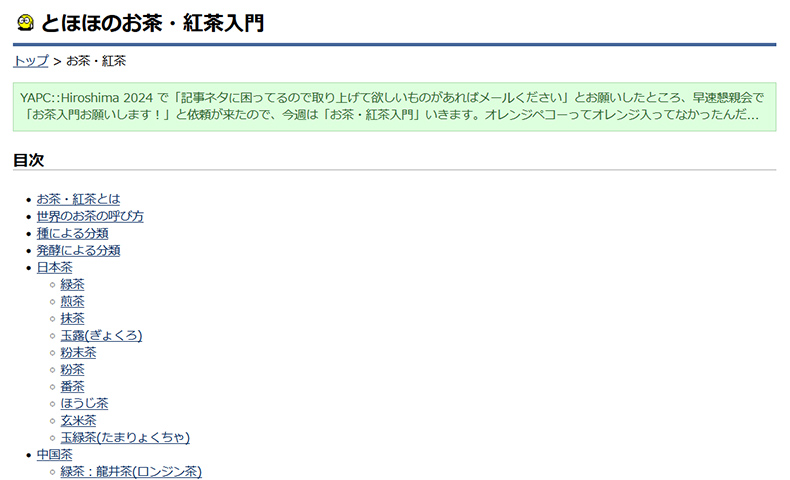

章立てについて

とほほさんのまとめは、以下のような目次になっています。

「お茶・紅茶入門」となっているように、やや紅茶を詳しく解説しようという試みのようです。

私の守備範囲は、中国茶なので、最初の4項目と中国茶に絞って、詳しく見ていきます。

お茶・紅茶とは?

最初のテーマですが、このように記載されています。

世界三大飲料?

最初に、世界三大飲料というところで引っかかりました。

おそらく”世界三大ノンアルコール飲料”という括りだと思います。

確かにこのようなことを言う方はいらっしゃいますが、どこかに根拠がある話ではありません。

「お茶は世界で広く飲まれている」ということを伝えたいのだと思われますが、「○○と言われている」という伝聞よりは、もう少し権威付けをしたいところです。

それなりに権威付けをするという点では、国際連合が「国際お茶の日(International Tea Day・毎年5月21日)」を制定しており、その際に、

Tea is one of the world’s oldest beverages and is the most consumed drink in the world, after water.

(訳)茶は世界最古の飲料の一つであり、水の次に世界で最も多く消費されている飲料である。

出典:https://www.fao.org/international-tea-day/en/

という指摘をしているので、こちらの方が説得力がありそうです。

緑茶、烏龍茶、紅茶はすべて同じ品種

この表現は、非常にモヤッとする表現です。

種、変種、品種の区別がきちんと付いているのかな?

という疑念を生じさせます。

緑茶、烏龍茶、紅茶は、全てツバキ科ツバキ属の植物である「チャ(チャノキ)」という植物から作られます。

そして、このチャノキには「カメリア・シネンシス」という学名がついており、これを指す言葉としては「品種」ではなく「種」を用いるべきです。

これは細かいことのようですが、生物の分類ということをきちんと考える上では、種・変種・品種の区別はきちんと付けておく必要があります。

なぜなら、この後に出てくる、中国種・アッサム種の説明も上手く行かなくなってしまうからです。

発酵させるか、途中まで発酵させるか、しっかり発酵させるかのみが異なります。

これは書籍やネットでよく書かれている内容ですが、これは明確に間違いです。

お茶は世界的に取引される国際商品ですので、「お茶とは何ぞや?」という言葉の定義は、国際標準化機構(ISO)が明確に定めています。

緑茶、紅茶、烏龍茶等の違い、すなわち、お茶の分類基準についても明確な文書があります。

先行して1977年に紅茶、2011年に緑茶、2013年に白茶、2022年に烏龍茶、抹茶と徐々に定義が進んできました。

そして、六大分類については、2023年3月に国際規格『茶ー茶類の分類』(ISO 20715:2023 Tea — Classification of tea types)という文書がISOから発表され、これで明確になりました。

詳しくは、こちらの記事で解説しています。

その内容を簡単に記述すると、

生葉の加工方法の違いで、緑茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黒茶、黄茶に分類される

ということです。

発酵程度というのは特に出て来ないので、作り方が紅茶の作り方なら紅茶、烏龍茶の作り方なら烏龍茶ということになります。

ダージリンのファーストフラッシュという青みの強い紅茶があります。

「あれは十分に発酵していないように見えるのに、なぜ紅茶なのか?」という疑問を持つ人も多いようです。

なぜ、紅茶に分類されるかというと、作り方が紅茶の作り方だからです。

烏龍茶は葉を揺すって発酵(做青)させますが、紅茶は茶を揉んだり(揉捻)、切ったり(揉切)して発酵させます。

六大茶類では製造方法が全く違うので、どちらの製法で作ったか?によって、茶類が区別されるわけです。

全発酵茶や半発酵茶のような、発酵程度でお茶を分類しているわけではありません。

この発酵程度による分類というのは、過渡期の説明の仕方としてよく用いられていましたが、現在では否定されているのです。

「お茶は製造方法の違いで区別される」というのが、お茶を整理する上での一番の基礎になります。

ここを外してしまっては、お茶の基本が分かっていないという話になります。

「チャノキ」以外から作られるお茶としては~

これは「茶」と「茶外茶(代用茶)」の区分けを述べようとしていると思われます。

しかし、それを述べるのであれば、

・植物などの成分を滲み出させて、お湯や水に溶いた状態のものを広く「茶(広義)」と呼びます

・そのうち、ツバキ科ツバキ属の植物・チャノキから出来たものを特に区別して「茶(狭義)」としています

・それ以外の植物から作られたお茶は、「茶外茶(代用茶)」と呼ばれ、麦茶、ドクダミ茶、甘茶、ルイボルティーなどがあります

という形にした方が分かりやすいかもしれません。

なお、国際標準化機構(ISO)の茶の定義は、カメリア・シネンシスで作られたもの、となっているので、狭義の「茶」が国際的に規定されていることになります。

世界のお茶の呼び方

お茶のことを、広東省では「チャ」、福建省では「テ」と呼んでいて~

これは紅茶の世界の人たちなどが広めた話だと思うのですが、話がごちゃ混ぜになっています。

大航海時代を経て、ヨーロッパの各国が中国に到達し、そこから交易品として茶を持ち帰りました。

その際の貿易相手になっていた地域が、広東省(チャ)か福建省(テ)かによって、それぞれの方言を元にした言葉(チャ、チャイ・テ、ティー)に分かれたというものです。

しかしながら、日本や朝鮮、韓国、モンゴル、チベットなどへは、それよりも早く茶が伝来しています。

この場合、地理的に遠い広東省からわざわざやってきたものでは無く、たとえば日本に入ってきたのは、おそらく浙江省などの江南地区からだったと思われます。

中国の中央に近いところで用いられていた「茶」の音が、そもそも「チャ」だった、と考える方が自然でしょう。

時々、蘊蓄として語られることが多い話なのですが、そのあたりの背景を知っていると、聞く度にモヤモヤするものです。

種による分類

中国種、アッサム種は「種」ではなく「変種」

先に

種、変種、品種の区別がきちんと付いているのかな?

と申しあげましたが、この項目を見ると、やはりその懸念は当たっていた・・・と感じます。

チャノキという種の中でも、大きく個性の異なるものがあります。

それらをさらに整理するために、変種という分類があります。

中国種、アッサム種というのは、この「変種」のことです(「品種」ではありません)。

中国種は、木の高さが低く(灌木・半喬木)、枝分かれが根っこの近くから起こりやすく、茶葉の大きさは小さめで耐寒性があります。

アッサム種は、放置すると木の高さが高く(喬木)、枝分かれは真っ直ぐ伸びた幹の上の方で起こり、茶葉の大きさは大きく、耐寒性には劣ります。

含まれる成分や発酵のしやすさなどの茶葉特性も違ってくるなど、大きな差があります。

これを「変種」として括っています。

一般に、中国種は緑茶、烏龍茶向き、アッサム種は紅茶向きとされますが、より細かな「品種」によって、さらに向き不向きがあります。

リンゴの品種でも、生で食べて美味しいものと焼きリンゴなど加熱した方が美味しいものがあるのと一緒です。

種と変種、品種の関係を整理すると、以下の通りとなります。

種:カメリア・シネンシス(Camellia sinensis)

変種:中国種(var.sinensis)/アッサム種(var.assamica)

品種:やぶきた(cv.yabukita)/べにふうき(cv.benifuuki)

学名を通して書くと、種+変種+品種の順に書くので、

やぶきた:Camellia sinensis var.sinensis cv.yabukita

べにふうき:Camellia sinensis var.assamica cv.benifuuki

のようになります。

ここまでお話をしてくると、種、変種、品種の違いを整理しておくことが、なぜ大事なのか、ご理解いただけたかと思います。

発酵による分類

発酵ではなくて、製法による分類

先に述べたとおり、ここは章ごと間違っています。

国際標準化機構(ISO)の分類に従って書くと、以下のようになります。

しかし、あまりに殺風景な文章になってしまうので、それぞれのお茶の典型的な特徴を( )の中に記載してみました。

- 緑茶 ・・・ おおむね殺青、揉捻、乾燥の工程で作るお茶(生葉の青々しさ・フレッシュさを活かした緑色のお茶)

- 紅茶 ・・・ おおむね萎凋、揉捻、発酵、乾燥の工程で作るお茶(お茶を発酵させることで成分を変化させ、甘い香りを引き出した紅色のお茶)

- 烏龍茶 ・・・ おおむね萎凋、做青、殺青、揉捻、乾燥の工程で作るお茶(お茶を部分的に発酵させることで成分を変化させ、華やかな香りと味わいを引き出したお茶)

- 白茶 ・・・ おおむね萎凋、乾燥の工程で作るお茶(産毛の多い葉を利用し、自然に発酵させることで甘みやうまみを引き出したお茶)

- 黒茶 ・・・ おおむね殺青、揉捻、渥堆、乾燥の工程で作るお茶(水分や熱、微生物の総合的な作用で成分を変化させ、まろやかにしたお茶)

- 黄茶 ・・・ おおむね殺青、揉捻、悶黄、乾燥の工程で作るお茶(茶葉を蒸れさせることで、茶葉を黄色くし、味を柔らかくしたお茶)

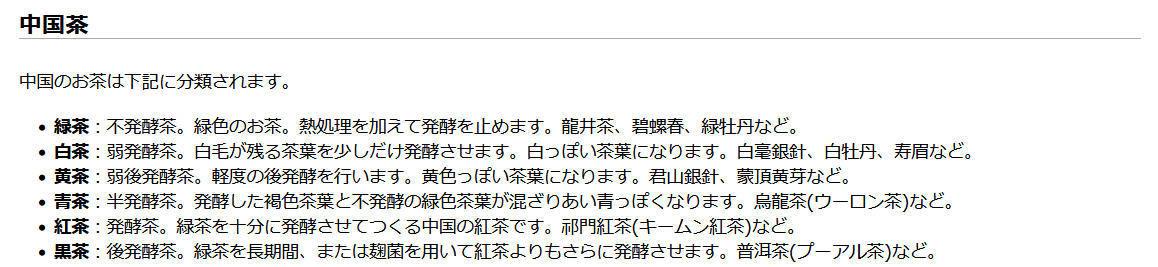

中国茶の分類

中国茶の分類というよりは、今や世界のお茶の分類

国際標準化機構(ISO)が、六大分類を定義するようになっているので、六大茶類というのは、いまや中国茶だけの話ではありません。

実際、日本では黄茶以外のお茶は、ほぼ作られていると思います。

茶類の定義については、ネットにはあまり情報が無いのですが、Teamediaの「お茶を識る」カテゴリーで詳しく解説しているので、そちらをどうぞ。

https://teamedia.jp/category/knowledge

書籍だと、甘露さんの『はじめての中国茶とおやつ』が、中国の国家標準ベースの表記に統一されているので、正確だと思います。

一応、気になった点を以下に。

緑茶

不発酵茶という表現は必ずしも適切では無いので、これは外した方が良いかと思います。

「熱処理を加えて発酵を止める」というのは、やや意味合いが異なります。

茶葉に含まれている酸化酵素が働き始める前に、釜炒りや蒸しなどの加熱処理(殺青)をすることで酸化酵素を変質させ、酵素を無力化するわけです。

酸化酵素が変質して無力化していれば、その後、茶葉を揉んだりして茶汁が溢れだしても、茶葉の色は変わりませんし成分も変質しません。

このようにして作るので、青々としたフレッシュさがキープされるお茶になるということです。

代表例のうち、緑牡丹は決してメジャーではないので、黄山毛峰など他のメジャーな名茶に替えた方が良いかもしれません。

白茶

弱発酵茶という表現は適切では無いので、これも外した方が良いかと思います。

なぜなら、烏龍茶などよりも発酵程度の高い白茶は存在するからです。発酵程度を分類で語ることはナンセンスです。

「少しだけ発酵させます」というのは、あまり適切ではありません。

製法的には茶葉を薄く均等に広げて、摘み取られた茶葉の呼吸によって水分が蒸発し、茶葉全体が萎れます(萎凋)。

葉の中の水分が抜けることで、茶葉の細胞組織の一部が壊れて茶汁が染み出し、これが葉の表面や葉脈などにある酸化酵素と接触して、わずかに発酵します。

適度な水分の減少が起こり、発酵が起こってきたら、低温で乾燥していく(乾燥)というお茶です。

このような作り方をすると基本的には枯れ葉状(芽の部分が多く、萎凋の時間が短ければ緑色が優勢)になるのですが、芽や葉の裏側に産毛が豊富なものを使うと、産毛が目立って白っぽく見えます。

代表例には、近年、人気になっている雲南省産の白茶で月光白などを入れてもいいかもしれないですね。

黄茶

弱後発酵茶というのは、相応しくないので、これも外した方が良いかと思います。

その理由は、黄茶は”発酵”させていないからです。

お茶の世界でいうところの”発酵”は、お茶の生葉に元々含まれている酸化酵素が働くことにより、カテキンなどのポリフェノールが重合して、テアフラビンやテアルビジンなどの別の物質に変化することを指します。

黄茶は基本的に緑茶の変形バージョンのようなお茶です。

殺青を早い段階でやって、酸化酵素を無力化するのは、緑茶と同じです。

その後で”悶黄”という工程を行って、色を黄色く変色させます。

殺青の段階で、酸化酵素を基本的には壊しているはずなので、悶黄は酵素的な反応では無いということです。

黄茶の黄色い色は、茶葉を蒸れた状態(悶黄)にすることで、葉の中の葉緑素が壊れ、葉が黄色くなることで起こります。

その際に、渋みなどの刺激物も変化し、まろやかな口当たりになるというものです。

代表例には、日本で入手しやすいお茶が無いのですが、平陽黄湯や霍山黄大茶なども追加候補です。

青茶

青茶に関しては、中国では烏龍茶という表記に変更されています。

一方、台湾などでは青茶表記が残るので、烏龍茶(青茶)ぐらいの書き方がよいかもしれません。

「半発酵茶」という表現は50%程度の発酵程度というような印象があるからか、台湾では「部分発酵茶」という言い方をしています。

しかし、他の茶類でも「○○発酵茶」という表現を使わないので、ここも外した方が良いでしょう。

青茶の青がどこから来たかは諸説ありますが、”発酵した褐色茶葉と不発酵の緑色茶葉が混ざりあい青っぽく・・・”というのは、明らかな間違いです。

烏龍茶は、まず茶葉を薄く広げて太陽光などに当て、水分を飛ばしながら酵素の働きを高めます(萎凋)。

そのあとで葉っぱを揺する(揺青)工程としばらく放置して酸化酵素の反応を待つ(静置)工程を何度か繰り返し、徐々に発酵程度を高めて、香りと味を作っていきます。この一連の流れを「做青」と呼びます。

揺すって発酵させるという方法を採ることで、烏龍茶は茶葉の縁の部分から発酵が起こるので、縁の部分が赤く、葉の中央部は緑色のままという「緑葉紅辺」の状態になります。

狙った程度迄発酵が進んだら、タイミングを逃さず、高温の釜で釜炒りします(殺青)。

この際に、熱で酸化酵素が壊れて発酵が止まり、香りと味がある程度決まってきます。

その後、揉捻を行って、茶葉の形状を作りながら、茶汁の抽出を促して、味の出を良くします。

この際、球状に丸めることなどで、よりしっかりした味を作ることもあります。

そして、熱風や輻射熱などで乾燥して、水分を一定以下に下げることで、保存しやすくします。

茶葉の種類によっては、焙煎を行うことで、成分の調整を行うとともに炭などの香味を付加することもあります。

代表的なお茶としては、安渓鉄観音、武夷岩茶、鳳凰単叢、凍頂烏龍茶、高山烏龍茶、東方美人茶など、人気のお茶は沢山あるので、選ぶのに困りそうです。

紅茶

「緑茶を十分に発酵させてつくる中国の紅茶です」というのは、非常に大きな間違いです。

紅茶は生の葉っぱから作らなければ出来ません。

紅茶は温風などを用いた萎凋を行うことで、酸化酵素の働きを高めます。

その後で茶葉を揉み込む(揉捻)ことで、茶汁を表面に析出させ、酸化酵素と茶汁を積極的に触れ合わせます。

このような発酵方法を採ることで、紅茶の茶葉は全体的に傷がつき、茶葉全体が発酵しやすい状態となります。

酸化酵素の反応には一定の時間が必要であり、酸化酵素が働きやすい状態(高温多湿)の空間に置いて集中発酵をさせます。

発酵が進むと緑色だった茶葉全体が紅く変化し、独特の甘い香りが出て来ます。

そのまま放置しすぎてしまうと、茶葉の変色が進み、茶の色が濁るなどの問題が生じる(過発酵)ので、適切なタイミングを見計らい、乾燥を行って発酵を止めます。

代表的な紅茶としては、祁門紅茶の他に、正山小種、金駿眉、滇紅などがあります。

黒茶

”緑茶を長期間、または麹菌を用いて紅茶よりもさらに発酵させます”とありますが、紅茶とは発酵のメカニズムが全く違いますし、変化する成分も全く異なるので、紅茶と発酵程度を比較するのは不可能です。

”麹菌”というのも黒茶の説明でよく出てくるのですが、納豆を製造する際に納豆菌を振り掛けたりするような作業があると誤解している方も多いようです。

実際にはそのようなことは無く、「渥堆」という工程を行う場所の空間にいる常在菌が取り付いているものなので、単一の菌だけで構成されているものではありません。

また、微生物によってだけ成分が変化するものでは無く、渥堆の工程では多くの「水分」が関わりますし、また微生物の活動による発熱といった「熱」の要素も、成分変化に大きな影響を与えます。

黒茶は「微生物の働きで変化する」と簡単に語られてしまいがちですが、実際には多くの要素が複雑に絡み合うことで、緑茶の渋みなどが色素の成分に変わり、味がまろやかになっていくというものです。

代表例としては、普洱茶だけではなく、茯磚茶や千両茶、雅安蔵茶、六堡茶などがあります。

十大名茶について

この項は、完全にWikipediaの中国十大名茶と( )書きの中まで同一でした。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8D%81%E5%A4%A7%E9%8A%98%E8%8C%B6

このことから、今回のまとめの記事はWikipediaなど、ネットに転がっている情報をまとめたものだと確信しました。

名茶の解説

龍井茶

龍井茶であれば、中国の地理的表示産品として登録されています。

その定義を定めている国家標準『地理標志産品 龍井茶』GB/T 18650-2008によると、原産地は浙江省杭州市、紹興市などとなり、少し広い地域になります。

「西湖龍井茶」となると原産地の範囲は狭まり、浙江省杭州市西湖区のみとなり、用いることが出来る品種にもより厳密な規定があります。

白毫銀針

芽に生えている産毛(毛茸)のことを”白毛”とされているのですが、別の用語があるので違和感を覚えます。

淹れる器については、特に定めは無いので、そこを記述する必要は無かったのではないでしょうか。

君山銀針

君山銀針の産地については、同地の茶業団体である岳陽市茶葉協会による団体標準『岳陽黄茶』T /YYSCX001-2022で規定されています。

それによると、湖南省岳陽市の早春の単芽を使用することとされているのみで、特に君山島だけを限定しているものではありません。

烏龍茶

商業生産している地域の多くは福建省および広東省の一部に限られています。

しかし、飲む人は中国全土に広がってきており、”日本ではメジャーですが中国では福建省のみで飲まれるマイナーなお茶です”というのは正確な記述ではありません。

また、「大紅袍」です。

祁門紅茶

唯一、記述に問題の無いものでした。

ただし、世界三大紅茶については、諸説があります。

普洱茶

”長期間発酵させる「生茶」と、麹菌を用いて短期間で発酵させる「塾茶」に大別されます。”

とあるのですが、生茶に関しては”発酵”というよりは、緩やかな成分変化を待つものなので、”発酵”という言葉よりも、「熟成」や「陳化」を用いた方が良いかと思います。

熟茶に関しては、”短期間で発酵させる”という表現よりも、「予め工場で成分を大きく変化させた」というニュアンスの方を伝えたいものです。

ジャスミン茶

ジャスミン茶などの花茶は、茶葉が持つ香りの吸着作用を利用し、茶葉と花を触れ合わせておくことで、花の香りを茶葉に移すものです。

さんぴん茶は、中国や台湾から輸入したジャスミン茶そのものを販売しているので、紛れもないジャスミン茶です。

ネットに転がっている情報が間違っているのが問題

ここまで、細かく指摘してきましたが、これはまとめた方が悪いと言うよりも、

ネットに転がっている情報に間違いが多すぎるのが問題

だと思います。

ネットで検索した情報を繋ぎ合わせたりすると、どうしてもこのような内容になってしまうでしょう。

「ネットの情報を真に受けると、こうなるのだな」という典型的な例かと感じました。

また、最近流行のChatGPTなどに質問すると、情報ソースの多くはネットの情報なので、このような結果になってしまいがちです。

インプットする情報が間違っていれば、アウトプットも間違ったものが出てくるのは当然です。

ネット情報の何が問題か?

基本的に、情報が非常に古いと感じます。

20年以上前に書かれた本の受け売りだったり、それを孫引きされている記事なども未だに多く見かけます。

中国でも、茶の情報が急速に整理され始めたのは21世紀に入ってからなので、それ以前の記事では正確性に疑問を感じるものが多いです。

また、書いている人が必ずしもお茶のエキスパートでは無いことです。

2000年前後の中国茶ブームの際に中国茶の本を書いていた人の多くは、茶業に携わって、間もない方も多かったのです。

そのため、お茶に関しての科学的な素養が不十分で、科学的にありえないような記述の書籍も多くありました。

それを自分なりにまとめてネットに書く人も、必ずしもエキスパートでは無かったわけですから、間違いが伝言ゲームのように大きくなっていくわけです。

今後どうしていったら良い?

とはいえ、現代社会はネットでの情報収集は欠かせないものです。

そのような点も考えると、今後はネットに載っている情報を、より根拠のある、確かなものにして行く必要があります。

特に最近は中国側も「標準」のようなもので、言葉の定義や産地の限定などを明確にするようになってきました。

そうした根拠ある確かな情報が、ネット上にもう少し多く出て来なければいけません。

それには、中国茶業界側の人が頑張るというのが、まず第一です。

情報発信というのは、掛かる労力の割には、あまり報われないものです。

特に根拠をしっかり調べて書くというのは、思い込みでチャチャッと書くのとは違い、膨大な時間が取られます。

それでも発信するべき情報は、しっかり発信する必要があるかな、と思います。

その上で、受け手の方にもぜひ協力いただきたいことがあります。

それは、良い情報があったら、どんどん拡散・宣伝していただきたいのです。

「労力が掛かったのに反応が薄かった・・・」となると、情報発信側も人間なので、やはりモチベーションが下がっていくものです。

良い記事だと思ったら、どんどん勧めていただく。

それをすることで、少しずつ環境が変わっていくかと思います。

更新をサボっている人が言うのはどうかと思いますがw

この記事へのコメントはありません。