年始に宣言しておりましたが、今年はセミナーをやります。

初回は、3月12日(日)の午前と午後の計2回。

東京・東日本橋の中央区立産業会館でやることにしました。

【2月24日追記】3月25日の午前中にも追加開催決定しました。

タイトルは、「標準」と六大分類。

「標準」を読む、というセミナーシリーズの第一弾という位置づけです。

オフィシャルな情報&お申し込みは、下記リンクにて。

既にご存じの方もいると思うので、このブログでは、別の視点でご紹介します。

今回は話す側に

ここのところは、エコ茶会の一連のセミナーや茶旅のみやげ話など、もっぱらセミナーの企画側をしていました。

元々、セミナーの企画と運営で全国を飛び回っていたこともあるので、まあ企画は得意分野です(時には講師もしていました)。

ごく稀に、中国茶関連の講師依頼をいただくことがありましたが、その場合も、できるだけ他の方をご紹介。

極力、前には立たない方向で、策を講じてきましたw

とは言っても、「これは、あなたしかできないでしょう」という内容だけは逃げ切れず。

その場合は、お引き受けするのですが、ブログでは必ず事後報告もしくは未記載にしていました。

ゆえに、私のセミナーだと思って聞きに来るというのは、かなりレアケースだったと思います。

・・・と、これまでは、このように逃げ回ってきたのですが、

絶対誰かに教えて欲しいことなのに、それをしている人がいない

というテーマにぶち当たりました。

それが、今回のセミナーテーマです。

基礎知識とは・・・

中国茶に関心を持ち始めてから、Webで調べたり、本を購入したり、お店のメルマガを購読したり、詳しいという方に聞いたり、中国茶の講座に行ってみたり・・・と、様々な情報収集をしてきました。

そんななかで、とても引っかかることがありました。

「○○と言われている」

「○○らしい」

「○○のようだ」

というような「伝聞」や「推測」の表現が非常に多いんですね。

良く言えば、とても「ふわっ」としている。

悪く言えば、「根拠不明」なんです。

で、そのような内容を繋ぎ合わせて、日本における、いわゆる「中国茶の基礎知識」が形作られています。

ビジネス系のセミナーを担当していた立場からすると、「え、これで?」という印象を持たざるを得ませんでした。

さすがに、全てに根拠を要求するほど物わかりの悪い人ではありませんし、誰も見たことのない昔(歴史)の話や楽しみ方については、もちろん諸説あっても良いでしょう。

が、それにしても「基礎知識」と言うには、あまりに不安定な気がしていました。

根拠、エビデンスが不明瞭というのは、ビジネス系のセミナーでやったら、お叱りを受けます。

家の基礎(柱とかが立つ前に見えるコンクリートのアレです)にたとえれば、「これ、表面的な部分は、基礎っぽくできているけど、地盤に杭が届いてないですよね?地震が来たら、家ごと動きません?」というイメージでしょうか。

それがどうにも気持ちが悪くて、「もっと勉強すれば分かるのだろうか?」と思い、どんどん先へ進むことになりました。

インストラクターの講座、製茶実習を経て、ボヤーッとおぼろげながら分かるようになり、評茶員の講座でかなり根拠が見えた感じでした。

「最初から、これで教えてよ」と思ったものです。

当時は随分回り道をしているように感じましたが、今、思えば勉強し始めた頃は、中国にも十分な根拠が揃っていなかった時代でした。

そのような環境の中、どうにか頑張って中国茶を伝えようと苦戦していたわけですから、あのような曖昧さも、やむを得なかったのだろうと思います。

これも時代です。

「基礎」の下の「地盤」

ただ、今はかなり状況が違います。

建築基準法が大規模に変わった、ぐらいの違いがあります。

十数年前の「基礎」は、建て直しとまでは言わないまでも、適切な補強が必要です。

というのも、中国の茶業界が、急速に成長するにつれ、さまざまなことが整備されてきました。

具体的には、科学的な成分やその変化に関する研究であったり、今回、テーマにしている「標準」(中国における「規格」)などです。

科学的なものにしても、昔から分かっていたものも多いのですが、多くは研究者同士のやり取り止まりでした。

しかし、最近では、茶業に従事する人を教育するためのシステム(評茶員、茶藝師の講座)などでは、これらを根拠にした教え方が、積極的にされるようになってきています。

そして、それが中国茶業界の常識になっています。

今や、中国茶の「地盤」は、日本における知識よりも、ずっとカッチリとしているのです(もちろん、未だ曖昧な部分もありますが)。

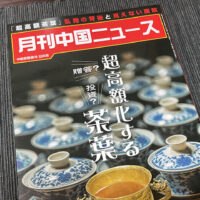

ただ、日本国内で流通している、いわゆる入門書などは、そうしたものがほとんど反映されていません。

中国側の最近の動きがあまりにスピーディーで、情報のキャッチアップだけでも追いつかないということもあります。

その証拠に、「標準」と聞いてピンと来る人は、中国茶のお店の方でも少ないと思います。

地盤に杭を打ち込む

「中国茶の基礎を教えます!」「教えられます!」という方は、日本でも非常に多いので、私自身は、そこに関与する気はありません。

日本や中国などで学び、どこかの免状や資格を持っている方は、国内だけでも数千人規模はいると思うので。

が、冒頭でも述べたように、教える側もどうにも不安定な思いを持っていたりもします。

現在、受講している方の中にも、私と同様の「なんかモヤッとする」感を持っている方は、まだ一定数いることでしょう。

そこで、その補強工事?というわけではありませんが、中国で最近整備されてきている、「地盤」の部分と日本で言われている「基礎」を上手く結びつけるようなことができないか、と思っていました。

その試みの1つが、今回のセミナーです。

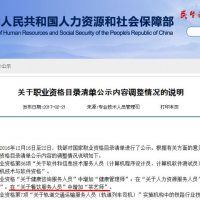

「標準とは何か」については、今回のセミナーの公式情報 や 私の執筆している 『中国茶年報2015』 などを参考にしていただきたいのですが、簡単に言えば、中国の「規格」です。

日本でも、JIS規格とかJAS規格とかいうのがありますが、アレです。

中国では、様々な経済活動(お茶を育てる、作る、売るetc…)は、全て何らかの「標準」に影響を受けています。

お茶関連の標準は2006年以降、一気に制定が進んでいて、現在もまだ整備が進行中です。

「標準」には、分かりやすく言えば「そのお茶は何物か?」という「定義」が書かれています。

何らかのお茶を説明しようとするならば、「定義」は避けて通れませんよね?

「標準」そのものを読む必要は必ずしもありませんが、その内容は、説明する上では知っておかないといけません。

そういう意味で、標準はまさに基礎中の基礎。「地盤」的な部分なんです。

ただ、この「標準」というのは、当たり前ですが、全部中国語で書かれています。

さらに、紋切り型で書かれているので、そのまま読んでも、”本当につまらない” (苦笑)

そこで、この面白くも何ともないけれども、とっても重要な「標準」を分かりやすく解説するのが、今回のセミナーシリーズ・「標準」を読む、です。

「面白くないものを、面白くかつ分かりやすく説明する」

講師としては、結構チャレンジングなセミナーだと思います。

おそらく、眠たくなるような話には、ならない・・・はず(^^;)

※一応、美味しいお茶(眠気覚まし?)もご用意していますw

「基礎」と「地盤」を結ぶ「杭」ぐらいのイメージで、今回のセミナーを捉えていただければと思います。

自分が持っている知識(基礎)と標準(地盤)がガチッと何カ所かで噛み合っていれば、かなり安定すると思いますので。

第1回は「六大分類」

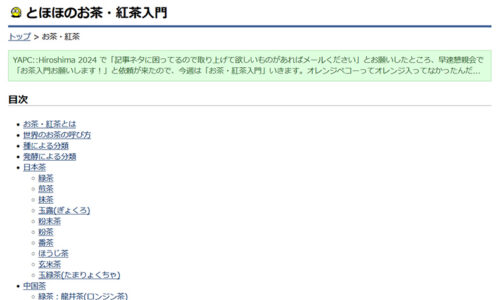

初回は、「標準とは何か?」という話もしますが、メインテーマは中国茶の基礎である「六大分類」です。

手元に中国茶関連の入門書があったら是非見ていただきたいのですが・・・

六大分類の紹介。微妙に書き方が違ってますよね?

一番多いのは、おそらく「発酵度によって分類する(白・黄・黒は製法で)」というヤツだと思います。

が、これはハッキリと断言しますが、間違いです。

これは諸説あっては困る領域の内容です。

本に書いてあるぐらいですから、発酵度で六大分類をしていると思っている方は、プロの方でも多くて、ですね。

ネットで検索していただいても、そのように書いてあるページが、多数ヒットすると思います。

勘違いをしている理由も、大体見当は付いています。

ただ、ここを間違えてしまうと、「ダージリン・ファーストフラッシュは発酵が軽いから烏龍茶!」ということを平気で言い始めますし(もちろん間違いです)、発酵という中国茶に欠かせない概念を勘違いしがちになります。

基礎が少しでもブレると、上に乗っている建物は大きく傾くのです。

実は、このような六大分類のお茶の定義は、中国の国家標準「茶葉分類」に、非常に簡潔かつ明瞭に書かれています。

疑問が起こらないようにするのが「定義」ですので、知っていれば明快です。

そして、それが前提で動いてますから、定義と違うことを言い始めると、「お前は何を言っているんだ?」状態になります。

茶業界の常識、それが「標準」です。

ただ、「標準」の原文を見ても本当につまらないし、シンプルすぎて、よく分からないと思います。

大いに補足が必要です。

初回は、基礎知識のさらに下の部分を対象にする内容なので、

・既に基礎ができていると感じている方は、知識が地盤に結びついているかどうかの確認に

・ちょっとあやふやかも・・・と感じている方は、知識の微修正が(場合によっては大幅修繕かも)

・初めて学ぶ方は、基礎知識を上に乗せていく準備として

と、様々な対象の方に受講いただけるようにしています。

講師資格を持っている方が受けてもおかしくない内容ですし、初心者の方が受けてもおかしくありません。

どなたが受講しても、おそらく難しすぎることも、簡単すぎることもないと思います。

※2回目以降は、今回の反応を見て、習熟レベルに応じて変えるかもしれません。

あまり無かったスタイルのセミナーなので、イメージしにくいとは思いますが・・・(^^;)

お申し込み受付中!

以上、オフィシャルには、ちょっと書けないトーンの解説をしてみました!

面白そうだな、と思われた方は、ぜひ。

詳細およびお申し込みは、以下より受け付けております。

日程や都合が合わない、などの声もありましたら、お寄せください。

首都圏に関しては会場の確保ができれば、また別の機会を作りたいと思いますので。

だいぶハードルを上げてしまった気がする(^^;)

大変素晴らしいセミナーだと思います。物凄く受講したい。大学院5年間に必死で論文のエビデンスとして探ったけど引用文献が見つかりませんでした。

12日は仕事でどうしてもいけません。日付も複数回お願いしたい。

絶対聞くべきセミナーですね。

山本悦律子さんへ

ありがとうございます!

別日程のご希望も多数なので、会場確保出来次第、追加していきます。

こちらで告知していきますので、どうぞよろしくお願いいたします(^^)