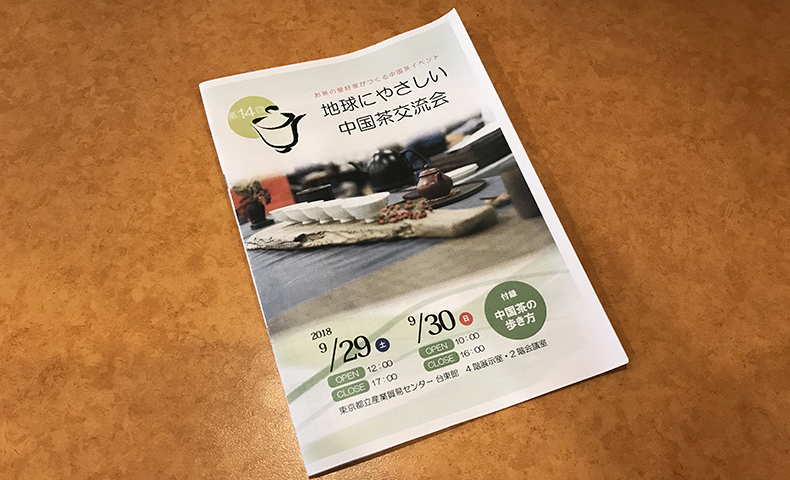

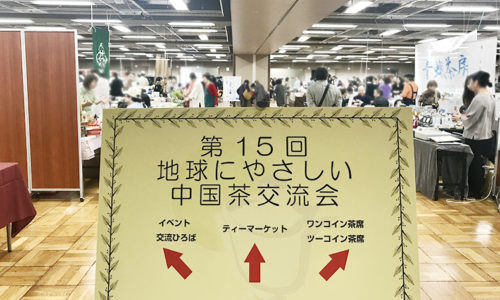

第14回 地球にやさしい中国茶交流会(通称:エコ茶会)は、いよいよ今週末に開催されます。

きちんと告知をしよう・・・と思っていたのですが、今年はいろんな準備に追われており、結局このタイミングでのお知らせになってしまいました。

エコ茶会は2008年11月に第1回がスタートしたので、今年は10周年です。まさに節目の年です。

今回は、次の10年を見据えて、いくつか新しい試みだったり、大きく変わるところがあります。

公式の方でもあれこれ更新しているのですが、微妙なニュアンスを公式で書き連ねるのは、少し難しいところもあります。

そこで、こちらでも少し情報としてお伝えしていければ、と。

今年から入場料制になります

第14回 地球にやさしい中国茶交流会のもっとも大きな変更点は、入場料が必要になったことです。

規模が年々大きくなり、来場者の方が増えると、嬉しい反面、色々なコストも増えます。

これまでは会の運営にかかる費用を「大部分は出店者の方にご負担いただき、プラスしてイベントやセミナーの収益金で賄う」という形でやって来ました。

が、昨今の情勢から、ちょっとこれは厳しくなってきたな、と感じるところがありました。

1つは、中国側のお茶の値段の高騰です。

人件費が上がっているので、どんどんお茶の値段が上がります。

茶農家さんたちが、きちんと労働に見合った報酬を得られるようになった、ということなので、歓迎しなければいけないところなのですが・・・

飲み手のお財布は変わらないので、痛いです。

もう1つは、消費スタイルとして、小分けパッケージの隆盛ですね。

お茶の価格が上がった分、小分けにすれば買いやすいし、色々楽しめるじゃない、ということで飲み手にとっては嬉しい傾向なのですが・・・

お店的には結構厳しいはずです。手間がかかる割には、単価が下がるので。

たとえば、1回レジを打つと2000円だったのが500円になるわけで、そうなると客数が4倍に増えないと同じ売上にはなりません。

でも、今の状況で、それは無理じゃないかな、と。

お店が採算的に厳しくなると、エコ茶会の出店料を捻出するのも厳しくなり、会場からお店が消えていく・・・ということになりかねません。

あるいは、出てくださるお店も「少量じゃ割に合わないから、大きなパッケージだけ」ということになると、買い手の方から見ると「小口で売って欲しいのに、なんか魅力的じゃない・・・」ということになります。

というわけで、会の開催費用を出店者さんがメインに負担する今のスタイルを続けていくと、どうも悪循環に陥りそうだな、と感じていました。

そんなこんなで、いろいろと考え、昨年はイベントを増やしてみるなど試行錯誤しましたが、結論として出したのは、今回の入場料制導入です。

「やっぱり、お茶好きのみんなでつくっていく会だから、来ていただく方にも運営にかかる一部経費の負担を入場料という形でお願いしよう」となったわけです。

それによって、今まで同様の、より買いやすいスタイルのお店の出店が続くでしょうし、新しく始めたばかりのお店なども出店いただけるのでは、と考えました。

入場料が必要となると、入場者数が少し減る可能性があります。

そうなれば、本当にお買い物したい人たちが、ゆっくりお買い物できるんじゃないか・・・という目算もあります。

去年、一部のブースでは「近寄れないぐらい人がいて、買い物できなかった」という声もあったので。

入場無料というのは、裾野を広げる意味では良いかとも考えていたのですが、なんでも無料にするよりは、多少の入場料をいただいた方が、本当に楽しみたい方にはより良い環境になるのではないかな、と。

お店の方にとっては、来場者が減ることは痛いでしょうが、その分、出店料は下げて、採算をとりやすくしようと思っています(実際、大幅に下げました)。

・・・とはいえですね、このご時世です。

今までの内容と全く同じなのに、ただ「入場料払え」では、納得いきませんよね。

そこで、いくつか新しい試みをすることにしました。

パンフレット冊子の発行

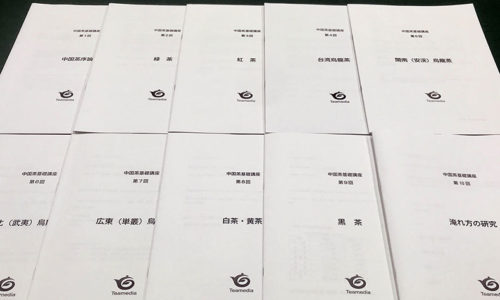

ひとつはパンフレット冊子の発行です。

※冒頭の写真は家のプリンタでテスト刷りしたもの。本物はオフセット印刷です。

これまでもパンフレットというか4ページもののリーフレットは配布してたんですが、あくまでイベントのご紹介的なものでした。

今回はその発想をググッと転換しまして、「お茶好きさんが貰って嬉しい冊子を作ろう」と考えました。

それが今回から発行する新パンフレットです。とりあえず今年は初回なので、A5サイズで32ページほどの冊子になっています。

大幅に20ページ以上も追加されたページは何かというと、「中国茶の歩き方」と題した、主に初心者さん向けの中国茶情報ページです。

まず、中核になっているのは、お茶の淹れ方や飲み方などのイラスト図解です。

これは、中国茶のまとめサイト・お茶っちゃを作っている、ゆえじさんにイラストをお願いしました。

写真でガツッと紹介するよりも、柔らかい感じのイラストで紹介して貰った方が、分かりやすいんじゃないかな、と思います。

6ページほどにまとまっている、今回のために書き下ろし(!)ていただいたイラストコンテンツです。

ほかは、私が書いている、基本的には文字ばかりのテキストコンテンツです。

「初心者の時、こんなのあったら良かったのに!」という内容にしました。

まず、中国茶の用語集。

中国茶はいろんな用語が飛び交っていて、しかも漢字だらけです。

分からない用語だらけだと、分からない単語だらけの英文を見るのと同じで、ちんぷんかんぷんです。

そんなわけで、用語集は必要だな、と。

紙幅に限りもあるので、詳しくというよりは、よく使われる用語を簡潔に紹介しています。

日本国内でよく見かけるお茶や有名なお茶の一覧も載ってます。

これらにおいて、非常に重要な点としては、全部、日本語の「ふりがな」をつけていることです。

「本やネットで字面は見たことがあるんだけど、何て読むのか分からないから、声には出せなかった」って方、実は結構多いんじゃないかな、と。

中国茶教室などに行き始めると、音声としてお茶の用語や名前が耳に入ってくるんですが、ネットとか書籍で見ているだけだと、文字情報でしかありません。声に出せなければ、面と向かってお店の方やお茶好きさんと話したときに、コミュニケーションが取れない・・・ということになります。

今の時代だからこそ、中国茶用語の「ふりがな」。これは必要じゃないかな、と。

ちなみに表向きは、「初心者向け」としていますが、内容は全て最新の事情に合わせたものにしています。

分かりやすいところでいえば、「青茶」という言葉は、もはや使っていません。今の現地基準に合わせ「烏龍茶」の用語に統一しています。

あとは、既刊の書籍・雑誌などにはほとんど載っていない、「金駿眉」や「月光白」、「緊圧白茶」といったお茶なども紹介しています。

中国茶に関する日本語書籍、とりわけ入門的なものはしばらく出ていないので、昔の本の孫引きなので、こうしたお茶は載ってないんですね。

そのあたりを補完するような内容にもしています。

これらがどのように役立つか、です。

たとえば、中国茶専門店さんに行くと、「杉林渓龍鳳峡烏龍茶 濃香 春茶」なんて感じで、やたらと長く呪文のように見えるお茶があると思います。

が、今、例に示した用語は全部網羅しているので、照らし合わせながら見ると、疑問が解けるところもあるのではないかと。

そして、最後の方には、日本国内の店舗を設けている中国茶専門店さんのリストを付けています。

紙幅に限りがあるので、今回はとりあえず90店舗です。

どこかに旅行に行ったときに、ちょっとお茶飲みたい、とか、近くにお店無いかしら・・・というときには便利だと思います。

この冊子、今後のエコ茶会では毎回発行したいと思っています。

つまり、リストやお茶の一覧が、毎年どんどん充実&更新されていくわけですね。

書籍は毎年バンバン出すわけには行きませんが、パンフレットならできるわけです。

ここまでの内容でビビッと来る点があった方は、おそらくこれを貰うだけでも、入場料相当の収穫になると思います。

今回は32ページで、文字ばっかりな感じですが、賛同してくださる方が増えれば、今後どんどん充実していくハズ・・・です。

入場料という形で、少し経費をご負担いただくことで、最新の中国茶情報を毎年更新して、みなさんにお届けすることができるわけです。

100円茶席の無料開放

もう1つ、入場料をいただくということもあり、交流ひろばにあった100円茶席は無料開放することにしました。

「使い方が良く分からない」という方も多くて、みんなが利用しているわけでは無かったんですが、実はこの席、かなり良かったんですよ。

たとえば、ものすごく良いお茶を持ち込んで、バンバン無料で振る舞うような方もいたり。

あるいは、久しぶりに会った人と立ち話ではなく、じっくりとお茶を飲みながら話し込んでみたり。

そういう、まさに「交流」が生まれる場だったんですね。

休憩所感覚で座って頂くと、どこからともなくお茶が出て来ることも多いですし、持ち込んで振る舞う側に回るのもアリです。

今年は、スタッフさんが常駐する予定なので、より参加しやすい場所になると思います。

一応、パンフレットにも定価はつけてまして、1冊500円。

あと、100円茶席も無料になるということは合計600円。

・・・ということは、入場料の額面は1000円ですが、実質の入場料分は400円相当ということですね(笑)

そこの部分が、混雑緩和などになっている、というふうに解釈いただけると嬉しいです。

入場券はネット購入がお勧め

その入場券ですが、当日、会場の入口で購入いただくことも可能です。

が、オススメはネット予約です。

Yahoo!JAPANがやっている、PassMarketというチケットサイトがあり、そこで購入いただくことができます。

ネット購入の何がオススメかというと、

1.入場受付が早い

PassMarketのチケットは、コンビニなどで行う面倒な発券作業の必要がありません。

スマホをお持ちの方も多いと思いますが、スマホでQRコードを表示すれば、それがチケット代わりになります。

PCでやりたい方はQRコードをプリントいただければ大丈夫です。

で、当日、受付でピッとQRコードを読み取ってもらえれば、OKです。

引き換えにパンフレットと再入場可能なリストバンドを受け取れば、入場手続きは完了です。

しかも、前売り券の方の入場受付は、開場時刻の1時間前から(当日券は30分前から)です。

茶席の行列に並ぶのは、基本的には入場受付を済ませていただいた方からです。

ということは、お目当てのワンコイン茶席やツーコイン茶席がある方は、ネットで事前に購入して早めに入場受付を済ませていただいた方が圧倒的に有利!なのです。

2.パンフレット、確実に確保

もう1つはパンフレット冊子を必ず受け取れることです。

パンフレット、十分な部数を用意しているつもりですが、予想以上に来場者があった場合は、無くなってしまう可能性も否定はできません。

ただ、事前に入場券を購入いただいていれば、事前に何人いらっしゃるか把握できるので、冊子をきちんと確保しておくことができます。

パンフレットを確保したい方は、ぜひネット購入を。

ここまでは変わった部分をご紹介してきましたが、基本的にはいつものエコ茶会です。

沢山のお馴染みのお店が出ていますし、今回初参加の新しいお店も出店予定です。

さらに、ワンコイン茶席・ツーコイン茶席も充実のラインナップです。

セミナーやミニイベントも魅力的なのが沢山あります。

多くは満席になっていますが、たまたまキャンセルが出ていたりするのもありますので、ぜひ、公式サイトをチェックしてください。

イベントのご予約は、27日木曜日の24時迄なので、駆け込みで空席があるかもしれません。

と、今年は色々パワーアップしている、エコ茶会です。

ぜひぜひ、浅草に遊びに来てくださいね(^^)

第14回 地球にやさしい中国茶交流会

2018年9月29日(土)12:00~17:00

2018年9月30日(日)10:00~16:00

東京都立産業貿易センター 台東館

https://ecochakai.jp

日曜の午前中は比較的空いています~

この記事へのコメントはありません。