6回に渡ってお届けしてきた台湾のお茶ガイドも、いよいよラストです。

「え、台湾でも作っているんですか?」と言われることも多い、紅茶です。

輸出商品として始まり、現在は国内向けに

台湾での紅茶づくりが本格化したのは、日本統治時代のこと。

外貨を稼ぐための商品として、紅茶の生産と輸出を計画したのが始まりです。

台湾総督府は、当時、茶業にはかなり力を入れており、まず台湾島内を調査し、さまざまな品種の整理を行いました。

当時、台湾にあった品種は、烏龍茶の生産をメインにしていたこともあり、福建省などからもたらされた烏龍茶向きの品種が中心でした。

しかし、世界市場で売れるのはインドやスリランカ(当時はセイロン)で生産されていた、水色が濃いお茶です。

烏龍茶品種で作ると含まれるポリフェノールの量の関係で、どうしても水色は薄くなります。

これでは受けが良くないと、台湾総督府はインドから大葉種(だいようしゅ)である阿薩姆(アッサム)種を導入します。

その際に選ばれたのが、アッサムに気候が似ているとされた南投縣の魚池郷(ぎょちごう)。

日月潭(にちげつたん)という湖のほとりに製茶試験場が設置され、ここが台湾紅茶研究の中心地となりました。

台湾での紅茶生産は、三井財閥なども関与し、かなり大規模に、台湾のあちこちで行われます(現在の日東紅茶に繋がる系譜です)。

当時の工場の様子や使われていた機械などは、桃園縣にある大渓老茶廠などで紹介されています。(以前の旅行記)

戦後も輸出用紅茶の生産は続きましたが、インドやスリランカと比べるとコスト競争力では敵わないため、輸出は徐々に下火に。

国内消費についても、烏龍茶を愛飲する国民性もあり、生産はかなり下火になっていました。

が、近年は、様々な新品種の導入や烏龍茶品種で台湾人の口に合った紅茶を作る努力などもあり、徐々に復活を遂げています。

輸出を目的とするというよりも、国内の需要(主に高級茶として)を満たすために作られているものが多いので、フルリーフのお茶が多くなっています。

※ドリンクスタンドの珍珠奶茶(タピオカミルクティー)などで使用されている紅茶は、ほぼ輸入品です。

なお、今では台湾の茶産地なら、どこでも紅茶を作っている、といっても過言では無い状態です。

有名なのは日月潭を中心とした魚池郷ですが、それ以外の地域でも美味しい紅茶はありますので、気になるものがあれば試してみると良いかもしれません。

※ただ、なかには紅茶の製造技術が伴っていない生産者さんもいます(^^;) 烏龍茶品種の紅茶は特に。

2つのタイプ

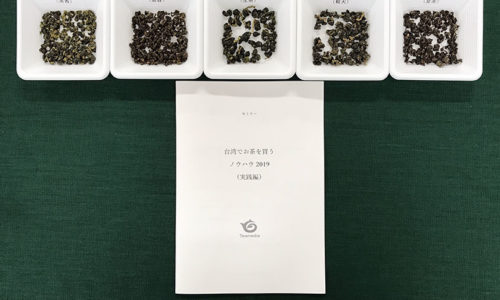

台湾で現在作られている紅茶は、大きく2つのタイプに分けられます。

1つが、青心烏龍などの烏龍茶品種で作ったものです。

中国の工夫紅茶(くふうこうちゃ・コンフーこうちゃ)などと同じように、よじれたフルリーフタイプのものが多いです。

製造工程も、いわゆる紅茶の作り方で作るものもありますが、烏龍茶の作り方で作っていき、発酵時間を長くするなどで紅茶のように仕上げているものもあります。

このような烏龍茶品種による紅茶が作られている背景には、消費者の好みに合うということもありますが、生産者側の視点では、夏場の茶葉の有効活用という側面もあります。

烏龍茶としては渋み(ポリフェノール成分)が多いため、良品とされにくい夏場のお茶。

これは紅茶にしてみると好ましい条件になったりするので、そうしたお茶を有効活用するという面もあります。

※写真は梨山の紅茶です。

水色は紅いのですが、大葉種で作ったものと比較すると、やや薄い印象です。

香りもインドやスリランカのもののようにハッキリ分かりやすいものではありません。が、烏龍茶とは違った個性の甘さを持っています。

味わいについても、渋みは少なく、砂糖無しで飲めるタイプ。

烏龍茶と同じような要領で煎を重ねていくこともでき、味の変化を楽しむことができます。

もう1つは、日本時代に導入された阿薩姆(アッサム)種や台茶8号、1999年に登録された新品種・紅玉(こうぎょく・台茶18号)などの大葉種を用いて作った紅茶です。

これらのお茶は外観はあまり変わりはありませんが、淹れると水色はより濃く、かなり濃厚な香りと味わいが楽しめます。

特に紅玉などは、スッとするメンソールの香りが出たり、製茶法によってはリンゴのような香りが出たりします。

これらのお茶は、台湾の人たちが烏龍茶感覚で飲むのにはあまり向きませんが、様々な個性があることと多様なお茶を栽培していくという方向性からか、近年、生産量を増やしています。

なお、購入時に注意すべき点は、品種名を冠して売られていることばかりではない、ということです。

「日月潭紅茶」のように地名を冠している場合が多いので、素性がよく分からない場合は「品種は何か?大葉種か?」と聞くと、好みのタイプのお茶を買えると思います。

※日月潭という場合は大葉種系。高山地区の名前が付いていると、まず烏龍茶系品種です(大葉種は耐寒性に乏しいので、高山での栽培には向きません)。

オススメの淹れ方

紅茶は香り優先のお茶なので、磁器の蓋碗や急須が良いかと思いますが、丸みを出す意味では素焼きの急須を使った方が美味しいこともあります。

烏龍茶品種の紅茶の場合は、烏龍茶と同様の淹れ方をして、何煎も味わっていくスタイルが向いているように思います。

大葉種で作られたものは、一般的な南洋産の紅茶と同じようにゴールデンルールに則って淹れても、それなりに美味しく入ると思います。

紅茶の場合、何を味わいに求めるか、で淹れ方がだいぶ変わると思うので、烏龍茶スタイルと紅茶スタイル、両方の淹れ方を試してみて、好みの方法を見つけた方が良いかもしれません。

蜜香紅茶

ちょっと変わり種としては、蜜香紅茶というものがあります。

これは東方美人や蜜香烏龍茶同様、ウンカによって咬まれた葉を用いて作った紅茶です。

少し蜜香が感じられ、普通の紅茶とは違った個性を持ったお茶です。

以上、6回に渡って、台湾の主要なお茶をご紹介しました。

このほかに緑茶やジャスミン茶もあるのですが、生産量が少なく、あまり多すぎても混乱しますので、今回は省きます。

専門用語がちょこちょこ出て来ますが、何度か読み、お店に行って買ったり、飲んだりして・・・を繰り返しているうちに、「ああ、こういうことか」と分かってくると思います。

この連載企画は、台湾のお茶ガイド というタグで見ていただくと、一覧で見られますので、ご活用ください。

※お茶の紹介順は、一応、発酵程度の低いものから高いものの順番になっています(あくまで目安で、なかには例外もあります)。

おしまい。

ざっくり簡単にご紹介すると、こんな感じでしょうか

この記事へのコメントはありません。