お茶ペットボトルウォッチャーのあるきちです。

最近になって見ていただくようになった方は、「そのキャラ設定は何だ?」となると思います。

旧ブログも含めると過去記事が結構あるので、以下からご覧ください。

・・・昔から割とガチで飲んでおりますw

伊藤園の烏龍茶、40年目のリニューアル

本日のテーマは、こちら。

伊藤園さんが7月6日にリニューアル発売した「烏龍茶」です。

伊藤園の「ウーロン茶」といえば、1980年に発売された、無糖茶飲料の元祖。

今でこそ、ペットボトルで緑茶を飲むのは当たり前になっていますが、お茶を缶やペットボトルに詰めて全国発売し始めたのは、伊藤園さんの「ウーロン茶」が世界でも最初なんですね。

ラベルにもそのあたりのことが書いてあります。

今回のウーロン茶の発売についての伊藤園さんのニュースリリースにも以下のように書かれています。

清涼飲料市場における無糖飲料の割合は年々拡大しており、現在では49.9%(※1)となりました。その先駆けとなった製品が、1980年に当社が開発した世界初の無糖茶飲料「缶入りウーロン茶」でした。

伊藤園さんの主力商品である「お~いお茶」は、今や世界全体での販売量が2年連続No.1としてギネス世界記録に認定されるほど。

そのようなポジションを築けたのも、無糖茶飲料の先駆けとしての「ウーロン茶」があればこそ。

・・・ということなのか、今回のニュースリリースはかなり気合いが入っていました。

どう変わったのか?

消費者として気になるのは「どう変わったか?」なのですが、件のニュースリリースの冒頭にはこう書いてあります。

株式会社伊藤園(社長:本庄大介 本社:東京都渋谷区)は、1980年に世界初の無糖茶飲料を開発してから40年を経て、現代人の嗜好に合ったウーロン茶飲料「烏龍茶」を、7月6日(月)に新発売します。

※伊藤園ニュースリリースより。赤太字は筆者が追加。

「現代人の嗜好に合った」というのがキーワードのようです。

それがどのようなものかは、ニュースリリースの中盤に書いてあります。

今回発売する「烏龍茶」は、原料茶葉に華やかで甘い香りが特徴の「色種(しきしゅ)」と、鮮やかな赤褐色の水色(すいしょく)にすっきりとした渋みが特徴の「水仙(すいせん)」を使用しました(※2)。茶葉の特長を最大限に生かすため、各々に最適な抽出を行い、バランスよくブレンドすることで、烏龍茶本来のコクがありながらもすっきりとした後味に仕上げました。

※伊藤園ニュースリリースより。赤太字は筆者が追加。

まず、注目すべき点は、お茶の品種ですね。

「色種」と「水仙」のブレンドであると述べています。

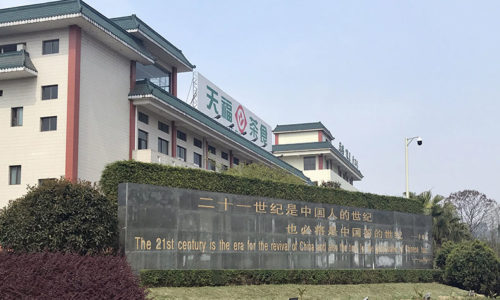

「色種」というのは主に福建省の南部で生産されているお茶で、著名な品種である鉄観音、黄金桂以外の品種のお茶を用いて作った、いわゆるブレンドティーです。

福建省南部のお茶は、最近は軽快な香りと味わいを打ち出しているので、比較的発酵や焙煎の程度が軽く、華やかな花のような香りを狙っていることが多いお茶です。

「水仙」というのは烏龍茶の産地では良く聞く品種ですが、主要な産地になっているのは福建省北部です。

福建省北部の茶産地である武夷山では「肉桂」という品種と並び、量産されている代表的な品種です。

武夷山では、この両品種の違いを

香不过肉桂,醇不过水仙(香不過肉桂、醇不過水仙)

と表現し、「香りで肉桂に並ぶもの無く、味わいで水仙に並ぶもの無し」ぐらいの意味合いです。

また、「肉桂は白酒、水仙はビール」と表現されることもあり、水仙というお茶は穏やかで味わい深いお茶のイメージです。

日本で伝統的に流通している福建省産の烏龍茶は、水仙や水仙をベースにしたブレンド茶であることが多く、日本人が一番イメージする烏龍茶の味わいに近いように感じます。

このようなことから、想像すると、

・「水仙」により(日本人に馴染みがあるという意味での)伝統的な烏龍茶の味わいは残しつつ

・軽快でさっぱりとした味わいの「色種」を入れて、ゴクゴクと飲めるような飲みやすさを両立する

という方向性の商品開発なのかな、と思います。

現在のペットボトル茶飲料のトレンドは、カテキンなどの健康効果を期待するような「濃い味」か、水分補給に適した「ゴクゴク飲める味」にあります。

旧来の「ウーロン茶」は、比較的濃い味なのですが、濃い味路線の代表格であるサントリーの「黒烏龍茶」のように明確な健康機能の訴求も出来ず、ゴクゴク飲むにはちょっと味わいが重たいということで、少し中途半端になっていた感もあります。

時代によって、消費者の嗜好は変わっていくものなので、それに合わせた商品改良ということなのでしょう。

このへんの専門的な話については、別のところで書いているので、興味のある方はお読みください。

比較して飲んでみた

それでは実際に飲んでみようと思います。

が、単品で飲んでも今一つ分かりにくいと思いますので、今までのパッケージのものと飲み比べてみました。

パッケージからも違いはあり、旧来の「ウーロン茶」は黒いパッケージです。

一番最初は白い缶でデビューしたそうですが、夜の街(というと最近は聞こえが悪いのですが)のお店にウーロンハイなどを売り込むために黒い缶にしたとか何とか・・・という話を聞いた記憶があります。

容量も500mlで、角張ったデザインのボトルです。

書体なども含めて、ちょっとクラシック感があります。

新しい「烏龍茶」は全く新しい赤いパッケージになっています。

容量が650mlと大きいので、サイズ感も一回り大きいのですが、中程にくびれがあり、持ちやすい印象です。

こちらは「Since1980 ウーロン茶」のあたりを除けば、イマドキのデザインという印象です。

うーん、並べて見てみると大分違いますね。

少量ずつ飲んだ方が味わいの特徴は分かりやすいので、茶杯に移して飲んでみます。

左側が新しい「烏龍茶」。右側が従来の「ウーロン茶」です。

お茶の液体の色合いである水色(すいしょく)が違います。

新しい方がやや明るい色合いで、従来の方がより濃い色合いです。

1枚目の、ボトルと一緒の写真の方が色の違いがわかりやすいかもしれません。

まずは従来の「ウーロン茶」を飲んでみました。

こちらは本当にクラシックなウーロン茶だな、と思います。

水仙の特徴がよく出ていて、火入れ(焙煎)とうまみの強さを感じます。少し濃度が高い印象です。

その一方で、後味に水仙特有の舌の真ん中に残る渋みもあり、なかなかゴクゴク飲むのは難儀しそうです。

500mlでちょうど良いかな、と思います。

続いて、新しい「烏龍茶」を飲んでみました。

こちらにも「水仙」の味わいは確かにあるのですが、口当たりが軽く、その分うまみの強さも柔らかくて、少し水仙濃度が薄い印象です。

氷を入れた「ウーロン茶」に近いようにも感じますが、香りの成分は薄まっておらず、むしろ強い印象です。

後味も渋みが少なく、ゴクゴク飲めそうです。

ただ、少量ずつ口の中で転がすようなテイスティングスタイルで飲んでいると、福建南部のお茶によく見られるような舌の両端に酸味のような収斂を感じることがあります。

もっとも食事をしながらだったり、ゴクゴク飲んで口の中に滞留する時間が少なければ、気にならない範囲だと思います。

このように両者を比べてみると、だいぶプロフィールの違うお茶です。

従来の「ウーロン茶」は良くも悪くも日本人のイメージする烏龍茶を体現したもので、火入れの香ばしさと濃度を感じる一方、後味にやや渋みなどが残る点がありました。

ところが新しい「烏龍茶」は、火入れの味わいは比較的軽く、軽快な飲み口です。

それでも「水仙」の品種の味わいは共通しているので、なんとなく味わいの繋がりがありますが、かなり思い切ったリニューアルだと感じます。

定番商品であればあるほど、以前の顧客のイメージを大切にするため、リニューアルは微調整レベルになりがちです。

商品を実際に飲むまでは、水仙がメインの烏龍茶に色種を加えて、マイルドにした感じなのかと思っていました。

飲んでみると、このお茶は色種がメインで、水仙をトッピングしたような印象のお茶です。

※リリースによると、色種8割、水仙2割だそうです。

ここまで、ガラリと商品の印象を変えてくるとは、なかなか思い切った意欲的なリニューアルだなと感じました。

飲み比べてみるのも面白い

今回の新商品発売で、全てのお茶が赤い「烏龍茶」に切り替わるのかと思っていましたが、どうも全てが切り替わるわけでは無く、従来の「ウーロン茶」も併売されていくようです。

中国茶に関心のある方であれば、両者を入手できるうちに、飲み比べをしてみると面白いと思います。

さらにサントリーさんの烏龍茶も加えて飲み比べをしてみると、メーカーごとの狙いが違う点も見えてきて楽しいかと思います。

7月13日(月)からは、小容量の275mlペットボトルも売り出されるようです。

こちらはホットでも対応できるボトルなので、温めたときの香りも楽しめることでしょう。

この記事へのコメントはありません。