第5弾は、東方美人茶です。

自然と技術が生んだ、美しき名の名茶

名前の美しさでは台湾茶の中でもナンバーワンではないかと思われる、東方美人(とうほうびじん)茶。

お茶の葉っぱは、小さく少しよじれた形をしています。

色あいはグレードによってかなり違うのですが、良いものは白っぽい産毛のあるものがあったり、黒っぽいものや茶色っぽいもの、赤っぽいもの、黄色っぽいものなど、色彩豊富です。そのため、五色茶という別名があったりします。

烏龍茶、あんまり外観で品質の良し悪しが分かることは少ないのですが、東方美人は例外。ある程度、見た目で良し悪しが分かってしまいます。

東方美人茶は、烏龍茶の中では最も発酵を進めたタイプのお茶であり、水色は赤っぽいものが多いです。

もっとも、最近の東方美人のコンテストの傾向では、より発酵の軽い、金色の水色に近いものが求められているようです。

そうしたお茶も、最初の数煎は金色の水色になりますが、煎を重ねるにつれ、徐々に水色は濃くなっていきます。

香りは、独特の甘い香り・蜜香(みつこう)があります。発酵によって作られる熟した果物系の香りと相まって、非常に香り高いお茶です。

味にも甘みがあり、少し温度が下がってから飲むと、特にその甘さが際立ちます。

東方美人茶は、別名の多いお茶でもあります。

先に挙げた五色茶のほかに、新芽の産毛である白毫(はくごう)のあるお茶ということで白毫烏龍茶という名前も。

さらに、「ウンカの害に遭ったお茶が高く売れた」という話を「嘘つきだ」とされたという、東方美人の誕生故事。

ここから名前が付いた膨風茶(椪風茶)という名はかなり著名で、地域によってはこれを正式名称にしています。

このほか、英語読みのオリエンタル・ビューティーという名前でも呼ばれますし、台湾を代表する烏龍茶だったという歴史的な経緯からフォルモサ・ウーロン(台湾烏龍茶)。さらには香りの高さがまるでシャンパンのようだということで音を当てた香檳(シャンピン)烏龍茶などという名前もあります。

いちばん通りが良い名前は「東方美人茶」だと思います。

全部覚える必要はありませんので、ご安心を。

2つの主要産地

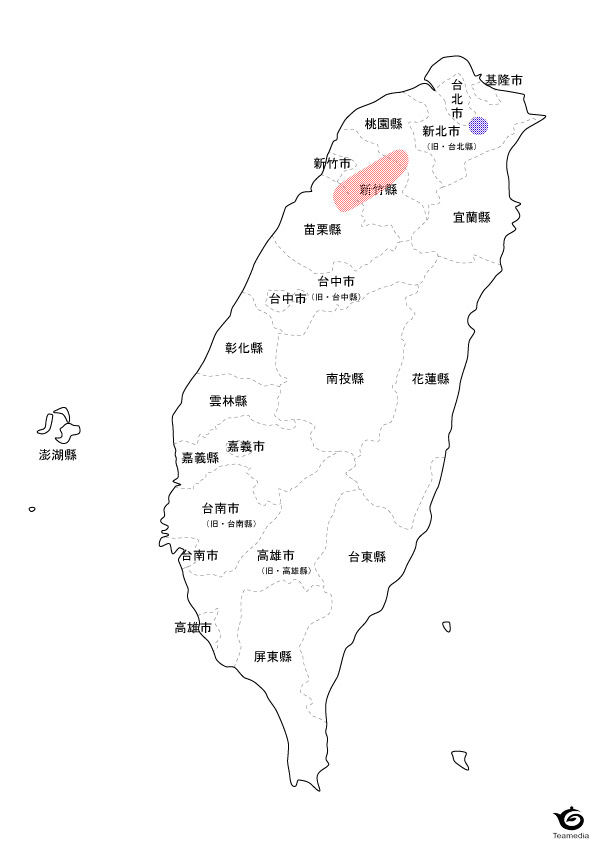

東方美人茶の産地は、台湾の中でも主に2つのエリアに分けられます。

桃竹苗エリア

1つは、桃園縣・新竹縣・苗栗縣に跨がるエリア(赤い網掛けのエリア)。東方美人茶の原産地は、ここに含まれます。

客家(はっか)の人々が多く住む地域で、東方美人茶は客家の人々が台湾で生み出したお茶です。

現在も東方美人を作る方は客家の人が多く、客家特有の姓を名乗る方がコンテストの受賞者にズラッと並んでいたりします。

この地域では、主に青心大冇(チンシンターモー)という品種を用いて東方美人を作ります。これが伝統的な東方美人の品種です。

一部、白鷺(台茶17号)や金萱などで作ることもありますが、評価はやはりオリジナルのものが高くなります。

品種自体の持つ香りと製茶法による香りのバランスなんだろうと思います。

新竹縣などでは品評会は夏(7月)と冬(12月)の年2回行われており、生産シーズンは概ね5月下旬~11月まで。

夏、秋、冬の3回、東方美人を作っていたりします。

良品が多いのは、もちろん芒種前後(茶葉に含まれる成分が豊富で、ウンカも多く発生するタイミングが重なる時期)です。が、コンテストが開かれているぐらいなので、11月頃に作られる冬の東方美人もなかなかです。

文山エリア

もう1つは、文山包種茶の産地である新北市の坪林区や石碇区など。いわゆる文山エリアです(青い網掛けのエリア)。

産地としては、こちらの方が後発です。文山包種茶ではなかなか良品を作りづらく、ウンカの害にも遭いやすい初夏のお茶を有効活用する意味で作られており、お値段は比較的手頃なものが多いです。コスパは良いと思います。

この地域では、文山包種茶にも利用される青心烏龍(せいしんうーろん)を利用して作られます。

品種の味がしっかりしている分、蜜香とのバランスが青心大冇のものとは、大分違うものになります。

蜜香が強いものは、こちらの地区のものでも意外と多いのですが、品種の違いによる味と香りの差は大きく、好みはかなり分かれると思います。

オススメの淹れ方

基本、香り優先のお茶なので、磁器の蓋碗や急須が良いかと思います。

東方美人茶は、小さな芽で作られることの多いお茶です。

香りを重視する烏龍茶のセオリーは「高温」なのですが、東方美人に限っては、小さな芽であるために熱が通り過ぎてしまい、渋みや雑味などの原因になることがあります。

茶農家さんによれば、85度で淹れると良い、とのことでした。

このくらいの温度で淹れるのも1つの手ですが、熱湯を使わざるを得ない場合は、茶葉に直接湯を当てるなどストレスをかけない、手早く出す、というのが美味しく淹れるポイントかと思います。

私の場合、湯を茶葉には直接当てず、蓋碗の肌に当てるようにしています。

あとは、茶葉を入れすぎるよりは、少なめにした方が成功確率は高まるかな、と(個人的な経験則です)。

水出しも非常に美味しいのが東方美人です。

上質なお茶であれば、何煎か淹れた後の出がらしでもかなり美味しい冷茶に仕上がるので、お値段が高いお茶を購入した際は、是非お試しを。

ウンカの力を借りるお茶

東方美人の魅力は「蜜香」と小さな芽のお茶だからこその「毫香」、そして発酵によって生まれる「熟果香」のバランスにあると個人的には思います。

お値段が高い理由も、ほぼここに集約されます。

まず、小さな芽を使うというところですが、高山茶と比べると分かりやすいと思います。

高山茶の場合は、大体、このぐらいの大きさで茶摘みします(高山茶生産者の理想。実際は、もっと大きな茶葉が摘まれちゃうことも多いです)。

で、東方美人の場合はと言いますと、

このような超ミニサイズの茶葉を摘みます。

1つ1つの葉っぱの重さが全然違いますから、同じ1斤のお茶を作るにしても、東方美人の方がたくさんの芽を摘まないといけません。

1人の摘み手さんが摘める重さは、当然少なくなります。要するに、茶摘みのコストが全然違うわけです。

コストを語る上では、この茶摘みの人件費が一番大きいと思います。

※お値段の安い東方美人は、だいたい茶葉が大ぶりです。そうなると繊細な味や香りは期待できません。

もう一つは蜜香を生み出す、ウンカ。

葉っぱの上にちょこんと乗っかっているのが、ウンカ(チャノミドリヒメヨコバイ)という虫です。

この虫が、茶樹の新芽のところにとりついて、樹液を吸います。

すると、新芽の成長は止まってしまい、変色します。

変色した生葉は、渋みも出やすくなり、色が重視される緑茶などにするには、致命的です。

ゆえに一般的にウンカは「害虫」として駆除されます。

が、こうした生葉を上手に活かすのが、東方美人茶です(以前、紹介した蜜香烏龍茶も)。

ウンカによって蜜香が生まれるメカニズム的なものは、ある程度のところまでしか分かっていないのですが・・・

簡単に言えば、ウンカに咬まれるとその唾液に含まれる酵素が茶樹の成分と反応し、独特の甘い香りの香気成分を生み出すということです。

この香気成分は、ウンカの天敵でもある蜘蛛などの虫を呼び寄せる働きがあるそうで、植物の防衛本能によるものとみられています。

自然の不思議なメカニズムによって生まれるのが”蜜香”なのです。

蜜香のお茶を生み出すためには、環境をある程度整備してやる必要があります。

それはウンカや蜘蛛などの生態系を、きちんと維持しなければならないということです。

そのためには農薬を撒いたりということができません。

優れたお茶を生み出す東方美人の茶園は、写真のように畝の間には雑草が生えています。

これも生えすぎてしまうと茶樹の成長を阻害してしまうので、絶妙なバランスを維持するように絶えず管理をしなければいけません。

管理といっても、農薬を使えないということは、雑草を手で引っこ抜くしかないわけで、茶園管理の人件費も、通常の農法(慣行農法)の茶園よりも、遙かにかかります。

ウンカの被害がなくても、ある程度は発酵で香りを作ることはできるのですが、「蜜香」はどうやっても出て来ません。

そこが、このお茶の”運(ウンカ)次第”なところでもあります。

それから発酵作業。

繊細な芽のお茶なので、注意深く、少しずつ発酵を進めていきます。

なので、製茶にかかる時間は生葉が工場に届いてから、約24時間かかります。

まさに「寝るヒマの無いお茶」ですし、茶葉の状態によって、微妙な加減が必要です。

熟練の技が必要なので、機械化はなかなか難しいお茶です。

茶園管理、茶摘み、そして長時間にわたる製茶工程。

とにかくコストがかかるお茶なので、標高の低い産地でありながら、最高級の梨山烏龍茶も真っ青のお値段が付くこともあるのが、東方美人というお茶です。

美味しいものを飲みたいのであれば、それなりの予算は必要かな、と思います。

続く。

次でとりあえず終了です

この記事へのコメントはありません。