またまた間が空いてしまいました(汗)

以前、ご案内していたワークショップ「新茶を飲む」のご報告ができていなかったので、そのご報告を。

沢山飲んでます

第1回は中国緑茶の回でした。

このワークショップは、「知識」のシェアではなく「体験」のシェアをするのが目的です。

お茶は飲み物なので、耳学問とか本で読んだという蘊蓄よりも、やっぱり「飲んだ」というのが大事です。

人間、体験した以上のことは、妄想はできても、理解はできないので。

とにかく、飲む。体験する。それが大事ではないかな、と。

というわけで、レジュメとかスライドは最小限で、とにかくお茶を飲んでもらうことに集中いただいています。

まあ、BGM的にずっとしゃべってますけどw

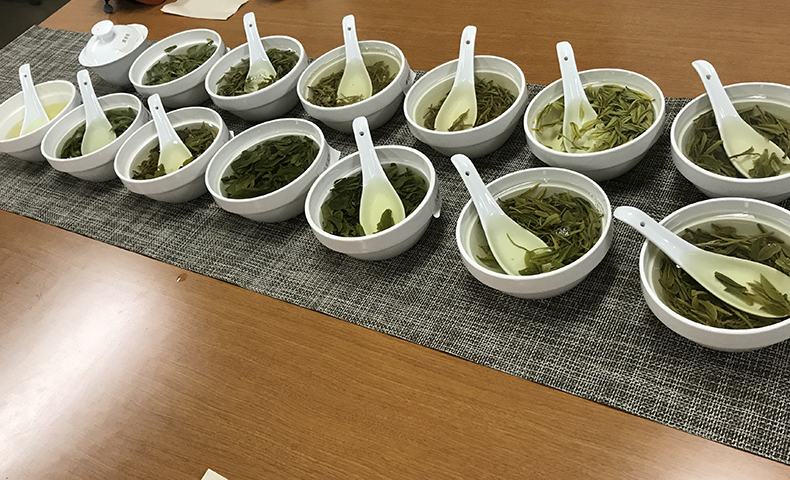

なぜなら、これだけのお茶を飲まなければならないからです。

茶葉の集合写真を撮ってみると、ズラリと揃う中国緑茶。

中国緑茶があまり入ってこない、今の日本では揃えるのも大変だと思います。

これを2時間で全部飲むので、それもまたなかなか大変です。

順番にいくつかセットで飲んでいくんですが、最終的にはこんな感じになります。

こちらは先日開催された札幌会場の写真。

遠近感で種類の多さは感じていただけるのではないかと。

日付の違いが緑茶の味に与える影響

もちろん、ただ、種類が多いだけでは意味がありません。

今回は「一日一価」というキーワードで、緑茶が日々、値段が落ちていくのは本当なのかを体感いただくことにしていました。

まずは、西湖龍井の4月1日摘みと3月28日摘みの比較。

どちらも、いわゆる明前茶なのですが、摘んだ日が4日違います。

「そのくらいの差なら、大したことないだろう」と思うかもしれないんですが・・・

実際に参加いただいた方の感想を伺うと、「全く違う」というご意見が大多数でした。

最初に4月1日のものを飲んでいただくと、やはり龍井は美味しいね、という感想が多いのです。

が、3月28日を飲むと、香りと味わいの柔らかさといった部分が段違いに。

戻って、4月1日のものを飲むと、今度は粗さが目立ってしまうという・・・

さらには六安瓜片と六安提片。

今年の六安瓜片は、昨年の標準を読む出だしたものよりも、よりグレードの高いものです。

単体で飲むと抜群に美味しいのです。六安瓜片って、こんなに美味しかったっけ?と思うぐらい。

が、それよりも早く摘まれる、ものすごく稀少な六安提片。

お値段的にも日本で流通することはほぼないでしょう(高すぎるので)。

で、これを飲んでしまうと、さっきの美味しすぎた六安瓜片が霞んでしまうという・・・

美味しさの個人レコードをあっさり破られてしまう方が続出な感じでした。

と、こういうのを体験していただいています。

それぞれのお茶が「どう違うのか」は、簡単な言葉で表現すれば、透明感とか余韻とか、品の良さとか、そういうことになります。

が、その言葉が、具体的にどういう意味なのかは、やはり体験してみないと分からないと思うんですよね。

一度体感していれば、「このお茶は、こちらよりもより透明感と余韻が・・・」と言われたときに、なんとなく味のイメージができるようになります。

体験の多さは、引き出しの多さになるわけです。

それを増やすのが、このワークショップの目的なのですが、最初の4種類だけでも、目的は達成されているのではないかと。

その後、さらに8種類あるので、かなりお得感はあると思います。

1人で試そうと思ったら、原価でもドン引きする価格ですが、みんなでシェアして飲むからこそ実現できるのかな、と。

第2弾は台湾茶

第1弾に続いて、第2弾もスタートしています。

「標準を読む」をやっていたときから、「やらないんですか?」と言われ続けていた台湾茶です。

私自身が台湾茶から入ったクチなので、台湾茶の方が簡単ですよね?要らなくないですか?と思うのですが、実は案外そうでもないらしく。

大陸で中国茶を学んだ方などからは、台湾茶は分からない、と言われることもよくあります。

理由はいくつかあると思うのですが、台湾茶はいろんな意味で細かな情報が出すぎているんですよね。

お茶を知るための軸が整理されていないのに、細かな産地の名前とか品種の名前とか、製法の特徴とか、そういうのが入り交じってしまうので、混乱しているのではないかと思っています。

今回は、そのへんの軸を一旦整理した上で、一番入りやすいのではないか、と思われる品種を手がかりにお茶を比較します。

まずは基本品種になっている、青心烏龍、金萱、翠玉、四季春を比較していただいています。

実は、この4種類は、ただの品種違いを揃えただけではなくて、台湾茶を知る上でのキーポイントが色々仕込まれたサンプルを選んでいます。

この4種類をじっくり飲み比べていただくと、かなり台湾茶の輪郭が見えてくるのではないかな、と。

その上で、杉林渓、梨山といった主要な高山茶産地のお茶を比較。

さらには、鉄観音茶の品種違いを比較したり、文山包種茶の品評会受賞茶を飲んでみたり。

そして、東方美人茶を3種類飲み比べます。

こちらは産地違いで、新北産のものと新竹産のもの。そして、非常に珍しい杉林渓産のものの3種。

6種類は碗泡式、6種類は丁寧に蓋碗で淹れていただくスタイルで試飲しているので、勉強スタイルと美味しく味わうのメリハリも効いているのではないか、と。

東京での開催の他、名古屋、大阪、京都などでも開催しますので、ご興味のある方はぜひ。

日程は以下のバナーよりどうぞ。

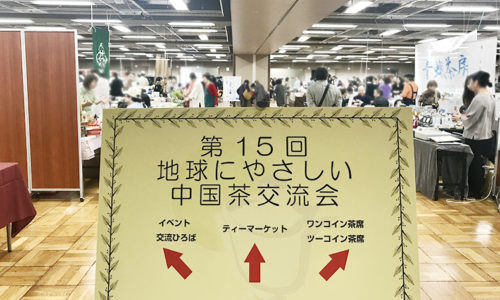

エコ茶会が終わってからになりますが、札幌、広島にも行く予定にしています。

「標準を読む」も、東京と大阪を中心に開催中ですので、こちらもぜひ。

飲むお茶が新茶に切り替わっているほか、最新の標準に準拠したレジュメに更新しながら進めています。

それから、東京では、恒例の須賀努さんの「茶旅のみやげ話」を7月14日に開催予定です。

今回は、台湾緑茶の歴史がテーマです。

他では聞けない話&飲めないお茶が満載だと思うので、ご興味のある方はぜひ。

あちこちに行ったご報告は順次!

この記事へのコメントはありません。