3日目。本日も杭州は小雨模様です。

あいにくの天気ではありますが、今日は西湖龍井茶の産地・龍井村に行ってみようと思います。

これで杭州の代表的名茶「一紅一緑」の産地を、一応は回ることになります。

中国茶葉博物館への行き方

龍井村に行く前に、中国茶葉博物館に立ち寄ることにしました。

博物館は比較的朝早くからやっていて、市内からだと龍井村の手前にあります。

一緒に回れば、効率の良いスケジュールが組めそうです。

龍井村への行き方と基本的には一緒です。

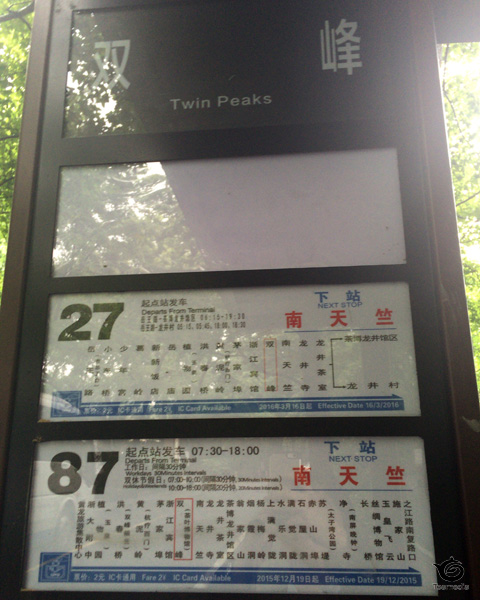

地下鉄はなく、車かバスでしかアクセスできないので、今回は27番のバスを利用しました。

龍井村方面へ向かう路線は観光客が殺到するので、土日はかなり満員になります。

帰り道は、さらに渋滞にも注意です。休みの日は大げさではなく、車が全然動かなくなります。

西湖まで出たら歩くか、別のルート(西湖を迂回する)で帰った方が早いと思います。

茶葉博物館の最寄りの停留所は双峰。市内からは2元です。

英語でツインピークスですか。。。

バス停を降りたら、そのまま進行方向に進みます。

池のある建物が見えてきますが、それを越えたところに右に入る道がありますので、ここを右折。

博物館は、道路から少し入ったところにあるのです。

左手には龍井茶の茶畑が広がっていると思います。

まっすぐ行き、警備小屋を越えたら、左手にこのような石碑があり、その奥に建物があります。

こちらが中国茶葉博物館です。

この建物にメインの展示ホールと販売コーナーが入っています。

後ろの方にその他の展示館だったり、研修・会議施設、茶室などがあったりします。

リニューアルされた展示の内容

中国茶葉博物館の展示内容ですが、以前来た時から大きくリニューアルされていました。

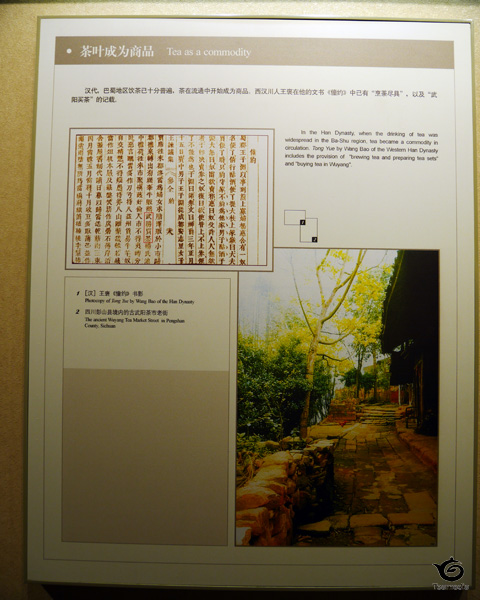

大きく分けると、お茶の歴史、お茶の種類や製法、植物としてのお茶、茶道具、喫茶風習などに分けられて展示されています。

非常に分かりやすい展示をしているので、ざっと流し見るだけでも楽しめると思います。

ちょっとマニアックな視点になりますが、個人的に非常に感心したのが、全てにおいてエビデンスがしっかり揃ったものを展示していることとその展示のバランスの良さですね。

中国茶の場合、どうも胡散臭いことを言う人も多くてですね。

たとえば、「これは樹齢○千年」とか「猿が茶摘みした」とか。。。

それホント?見たのかよ?みたいな根拠不明の話が、巷にはゴロゴロ転がっています。

が、ここはさすがに学術的にしっかり検証できたことしか書いていませんし、展示していません。

諸説ある、みたいなものも非常に上手く表現して、展示してあります。

古茶樹の樹齢も言い切ったりしていません。

このように論拠がしっかりした展示が積み上がっているので、説得力が凄いな、と思いました。

これは、学術的な検証を繰り返してきた蓄積がないとできないことです。

中国のお茶に関する研究は、かなり高いレベルに到達していると思いました。

バランスの良さ、というのは特に歴史の部分に感じました。

中国茶の歴史を紐解こうとすると、とても長いだけに、どうしても個人的な関心事に偏りがちです。

例えば陸羽については、ものすごく詳しいけれども、それ以外はかなり薄い知識になったりとか。

個人で追究していこうとすると、このように偏りがちなのですが、ここはバランス良く配置をされています。

必要十分で過不足なく、とはまさにこのこと。

「変に偏った本で勉強するぐらいなら、ここの展示を丹念に見ていった方が、よっぽど勉強になるのではないか・・・」と思いました(中国語ですけど)。

個人で関心事だけを追っていると、いつの間にか「木を見て、森を見ず」状態になってしまうことがあるので、定期的にこういうところへ来てリセットしないといけないな、と思いました。

なお、茶器の展示ホールですが、新たに紫砂庁という別の建物ができていて、そこに紫砂茶壺がたくさん展示されています。

茶葉博物館、茶器はあんまりないよね、と昔は言われていたのですが、だいぶ変わったような気がします。

なんでも、大量に寄贈を受けたのだそうで。

本館にある販売コーナーでは、書籍やグッズの他、お茶の試飲販売などもやっています。

帰りがけに覗いてみるのも良いかもしれません。

中国茶葉博物館・双峰館区(中国茶叶博物馆・双峰馆区)

住所:西湖区龍井路88号(龙井路88号)

営業:8:30~16:30(10月8日~4月30日)

9:00~17:00(5月1日~10月7日)

定休:月曜日(※中国の休日は除く)

茶葉博物館・龍井館区へ

双峰のバス停に戻ります。

龍井村に行くのには、27番か87番あるいはY3のバスなのですが、27番は終点が2つあります。

1つが「龍井村」で、もう1つが「茶博龍井館区」です。

「茶博龍井館区」とは、中国茶葉博物館・龍井館区のことで、2015年5月にオープンした、茶葉博物館の別館です。

今の茶葉博物館(双峰館区)も約4.7ヘクタールの広さを誇りますが、龍井館区は約7.7ヘクタールとさらに広大です。

すぐにやってきた27番のバスの終点が「茶博龍井館区」行きだったので、龍井館区にも立ち寄ってみることにしました。

もし、直接龍井村に行く場合は、1つ手前の龍井茶室で降りた方が、龍井問茶・井戸も見学できるのでお薦めです。

なお、龍井村に近づくと、バスに乗っている地元のおばさまっぽい方が「どこへ行くの?」と声をかけてくることがあります。

今回も遭遇しましたが、この方、「客引き」です。

「龍井村」と答えると、「村を案内してあげよう」という話になります。

が、行き先はもれなくご自宅で、台所のテーブルで、お茶をお薦めされます(←経験済みw)

そんなにひどいお茶というわけでも、ぼったくりなわけでもないんですけどね。龍井村産かというと・・・

龍井村は、どこもこんな感じです。かなり商売熱心な村といえるでしょう。

外国人だろうが構わず営業してくるので、ちょっと迷惑かもしれませんが、まあ、龍井村の名物だと思ってください。

その分、茶畑などはよく見える村なので。

・・・で、私は「博物館に行くの」とお断りすると、「あら、そう」と、あっさり諦めてくれました。

龍井茶室のバス停を過ぎると、龍井村のゲートが見えてきますが、バスはそこを左に折れていきます。

少し山を登って、終点の「茶博龍井館区」に到着しました。

続く。

次は龍井館区の中を見学

この記事へのコメントはありません。