とても読みごたえのあるお茶の専門書が、今月はじめに出版されました。

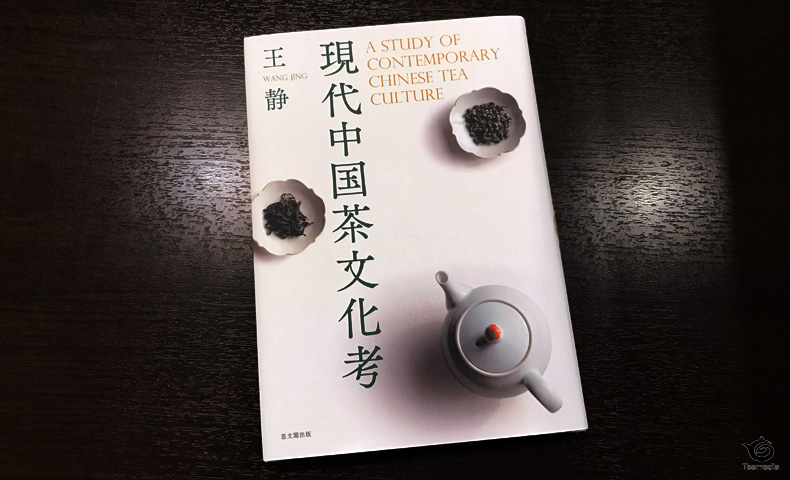

『現代中国茶文化考』。

大阪観光大学で講師を務める、王静さんによる本です。

|

新品価格 |

発売日に購入したのですが、読みごたえありすぎて、ご紹介が遅くなりました(^^;)

![]()

茶文化研究上のミッシングリンクを埋める本

中国の茶文化を研究した本は、日本語でも多数出版されています。

絶版になってしまっている本が多いのですが、陸羽の『茶経』の研究書であったり、様々な茶書や歴史についても、かなり詳しく紹介されています。

古い時代のものについては、ひょっとしたら日本の方が随分研究を進めていたのではないか、とすら思える分野もあります。

一方、中国の改革開放以降の茶文化については、日本ではあまり考察がなされていません。

が、中国においては、かなりの書籍が出版されており、研究が現在進行形で進んでいます。

「茶文化」というのは、現代の中国の茶業を牽引するキーワードの1つでもあるので、今後の茶文化のありようについては盛んな議論が行われているのです。

※この「茶文化」という文言の意味合いは、日本人がイメージする「茶文化」とは微妙なズレがあります。その理由はこの本を読むことで明らかになるでしょう。

しかし、知りたくても、なかなか情報の無い時代があります。

それが新中国建国から改革開放に至るまでの時代。

この時代の中国茶の実際の姿というのは、あまり見えてきていません。

中国は「ずっと茶を飲み続けてきた」というような見解を、公には表明しています。

が、実際には・・・

国共内戦の時代は、お茶をのんびり飲んでいられるような状況にはなく、長引く戦乱で茶園も荒廃していたでしょう。

食うや食わずの時代でしたので、茶が全ての庶民に行き渡っているとは到底思えません。

さらには文化大革命の時代などにおいては、茶を飲むこと自体が批判の対象となる時代もありました。

そのようなことから、茶を飲むという習慣・文化は、一時期、中国の庶民の間では途絶えていたのです。

このような事実が公になるのは、ひょっとしたら”敏感”な問題と現地では見られているのかもしれません。

本書は、ここに果敢にも切り込んでいます。

この時代を正確に知ること無しに、現代の中国茶文化を語ることはできない、と。

学術的には非常に真っ当な考え方だと思います。

まとまった書籍などは、ほぼありませんから、膨大な資料や聞き取りなどをもとに、この時代の茶業の復興・推進過程や流通の状況を明らかにしています。

この調査力および情報の取捨選択能力は、ちょっと驚愕ものです。

読んでいてゾクゾクするほどです。

第2章まで読んでいくと、茶が新中国において、どのような役割を担っていたのかが、明らかになります。

ここまで読んだだけでも、現在、中国の茶業界で起こっていることが、ストンと理解できるようになった気がします。

茶文化を構築主義的に捉える

この本の視点としてユニークな点は、従来の茶文化についての本の多くが「本質主義的」に捉えているのに対し、「構築主義的」に捉えていることです。

文化というものが、本質的に不変であると考えるのか、政治や経済の状況によって常に作り替えられていくものと考えるか、の違いです。

この本は圧倒的に後者の比率が高いため、茶の位置づけが、社会の要請(端的に言えば、政治)によってかなり大きな影響を受けている記述が多数出てきます。

たとえば、本書では台湾の「茶芸」がなぜ生まれ、普及していったのか、という点についても考察しています。

これについて、日本では一般的には「所得水準が上がって、豊かになったから」という文脈のみで捉えられがちですが、政治的な思惑もそこにはあった、という指摘もされています。

また、中国においての「茶芸」の普及や「茶文化」の広まりにも、政治的な思惑がある、と指摘しています。

このような論調を「受け入れられない」と感じる人もいるかも、と思います。

「茶は政治などとは距離のある分野だ。文化と政治を一緒にするな」と強く信じたい人も一定数いますので、そういう人には受けない本だろうな・・・と。

もっとも、現実の茶の世界は、意識していないだけで、政治と経済の枠組みの中で動いています。

そこを知りたい人は読むべき本ではないかと。

「私はただ、お茶を飲んだり、茶藝の世界に浸りたいの。政治とか経済とかドロドロした話はイヤ」という方は、読まないほうが良いかもしれません(^^;)

また、本書は茶の消費拡大を考える機関、茶業者の方は、ぜひ読むべき本ではないかと思います。

現代の中国は、茶の消費市場を世界の歴史上にも類を見ないペースで急拡大させています。

もっとも身近にある、茶の需要創造の先進国家です。

その中国において、消費の牽引役となっているのが「茶文化」というキーワードで括られる様々な仕掛けです。

この本に克明に描かれている中国の取り組みは、茶の需要を如何にして拡大するか、の1つのケーススタディーとなり得るでしょう。

日本での研究がプラスに?

さて、この本は四川省出身の方が、日本での研究を通じて出版された本です。

そのためか、非常にフラットに、中国さらには台湾での取り組みも捉えています。

これが中国国内での研究であったら、このような視点での切り込み方は、なかなか出来なかったでしょうし、台湾での事実の捉え方も少し違ったものになっていたのではないか、と思います。

このへんは、「日本で研究していた」という地の利もあったのではないか、と感じます。

また、非常に進んだ研究成果を日本語で最初に読めるというのは、日本人としては「なんたる幸運!」だと思います。

専門書なので、それなりに高額な本です。

なかなか書店にも並ばないでしょうし、誰にでもお勧めできる本ではありません。が、”ありのままの中国茶とその文化”を知りたいという方なら、早めに入手しておくべき本だと思います。

この手の本、最近は、なかなか再版かかりませんので。

現代中国茶文化考

著者:王静

出版社:思文閣出版

ISBN:978-4-7842-1879-0

Amazon↓

|

新品価格 |

![]() 楽天ブックス↓

楽天ブックス↓

|

価格:5,940円 |

![]()

↓honto

読み手は選びますが、凄い本だと思います

この記事へのコメントはありません。