四川省から戻ってきました。あるきちです。

初の四川省は、わずか5日間ながら本当に色々な収穫があり。

珍しくツアーという形でしたが、ご一緒したみなさんが気持ちの良いお茶好きさんばかりで、大変楽しく過ごしました。

その模様は、4月上旬から旅行記の形で集中投下したいと思います(すぐに次の旅に出るので・・・)。

で、今日は少し戻る話になりますが、セミナー「台湾でお茶を買うノウハウ2019(実践編)」のご報告を。

ただのお店紹介ではありません

2月下旬に開催された「大大阪お茶会」からスタートした、こちらのセミナー。

タイトルが、かなり大上段に振りかぶった感じです(←その自覚はあります)。

このブログにある連続記事「台湾でお茶を買うノウハウ2018」の内容を元に、セミナー形式としたものです。

このセミナーは、一般の愛好者が「台湾で美味しいお茶を買うにはどうしたらよいか?」をテーマにしています。

敢えて表現するならば、”素人向け”の話です。

普通に考えると難しい説明は抜きにして、お店のリストとそれぞれの店のお薦めのお茶だけを紹介。

試飲でいくつか美味しいお茶を飲んでいただければ、セミナーとして成立するかもしれません。

タイトルだけ見たら、

「多分、そういう内容なんだろう」

とイメージする方もいるのではないかと思います。

が、このような内容ならば、セミナーという形式でお話をする必要は、全くありません。

単純に「ブログを読んでください」で済む話です。

わざわざ会場まで出かける必要はありませんし、いつでも読めますので、時間的な制約もありません。

なによりブログは無料で読めますし(通信料は別として)。

そもそも、そんなヌルい内容なら、わざわざセミナー形式にはしません。

順序立てて話をし、より体系的にご理解いただく必要がある

現場でなければ体感いただけないことがある

ので、セミナー形式にしているわけです。

どんな内容なのか、全くイメージが付かないかもしれませんので、少しだけ内容をご紹介したいと思います。

生産~流通の仕組みを理解する

「ノウハウ」という名前をつけているセミナーなので、通り一遍の話では意味がありません。

表層的な話ではなく、物事の根本のところを押さえたような話でないといけません。

そこで、今回のセミナーでは、台湾茶の生産現場の状況から、お茶が流通していく仕組みについても少しお話をしています。

「愛好者向けの話なのに、なぜそこまで踏み込むのか?」という疑問が出てくるかもしれません。

その理由は明快で、何事も根本を押さえることが結果的には近道になるからです。

特に日本では特有の問題があります。

それは「出回っている中国茶・台湾茶の情報のベースが古すぎる」という問題です。

日本で中国茶ブームがあったのが、2000年前後。大体20年ぐらい前です。

この時期に、たくさんの書籍が集中的に出され、その後はほとんど出ていません。

そのため、今でも多くの雑誌やWebサイトなど、ありとあらゆる中国茶関連の記事は、この当時の本の情報を元に書いています。

当時は当たり前であったことが、20年もの歳月が経てば変わってしまうのは当然のことです。

たとえば、「台湾は茶処だから、どこで買っても美味しいお茶がある」という説。

これは20年ぐらい前だったら、限りなく事実に近い話でした。

しかし、今は全く状況が違います。

まず、以前ならば、美味しい台湾茶を飲んだことのある日本人は稀有でした。

烏龍茶といえば、缶飲料やペットボトル飲料のものしか飲んだことがなく、烏龍茶は茶色いものだ、と思っている人が大多数の時代でした。

ところが、今は優秀な日本人バイヤーが、現地でも珍しいぐらい高品質なお茶を買い付け、日本に直輸入している時代です。

このようなお茶を何かの拍子で飲み、「台湾茶は美味しい」と感じている方が最近は意外と多くいます。

こうした方が「本場に行けば、もっと美味しいお茶があるだろう」と期待して、現地の普通のお店に行っても、おそらく品質には満足できないでしょう。

さらに、台湾のお茶の生産量は右肩下がりで減少しています。

当然、良いお茶の生産量も減っています。

何の戦略も持たずに旅行ガイドブックに載っている店に飛び込んでも、思うような結果が得られないのは至極当然のことなのです。

・・・という話を現地の茶畑や工場の写真などをあれこれお見せしたり、生産統計などを引き合いに出しながら、ご紹介しています。

生産と流通の仕組みが分かると、自然と「良いお茶はどこに流れるのか」「コストパフォーマンスの高いお茶とは一体どんなものなのか?」が分かるようになります。

これらのことをご理解いただくためには、一気通貫で順序立てて説明をしないといけません。

これはブログのような文章だけでお伝えするのには限界があり、セミナー形式でないと困るのです。

お茶の味と香りを体感し、言葉と結びつける

もう1つは、「お茶を買う際にどのようにお店の人に好みを伝えるか」というテーマです。

お茶の味や香りの表現を的確に表現できる方はそうはいません。

また、いくら上手に詩的な表現ができたとしても、そのイメージをお茶屋さんが自分の商品と結びつけられなければ、「お茶を買う」という観点では無力です。

たとえば、「もっと香りの良いお茶が欲しい」と言っても、あまりお茶屋さんには通じません。

「お茶を買う」というのは、ある意味、”実務”です。

実務的に最も手っ取り早いのは、お茶屋さんがよく使う表現のお茶を実際に飲んでみて、その味と香りのイメージを覚えておくことです。

それも、標準的な香り・味のものを適切に抽出したものを飲んでいただくのが、最も好ましいスタイルになります。

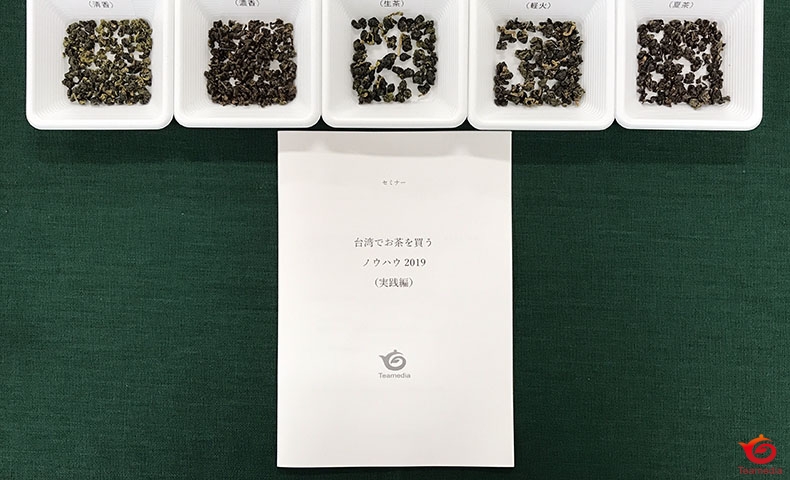

このセミナーでは5種類の特徴的な香り・味のお茶を試飲いただきます。

お茶は全て講師もしくはアシスタントが時間を計って、できるだけブレの無いように淹れます。

いずれも標準的な味わいで、極端に傾向の違う5種類のお茶です。それを飲んでいただいて、その味を表現する用語と結びつけます。

5種類だけではありますが、お茶のイメージとそれを表現する用語が、頭の引き出しに入っていると、お茶屋さんでの応対にかなり自信が持てるのでは無いかと思います。

私自身が「最初に教えて欲しかった・・・」こと

実は今回のセミナーでお話ししている内容は、私自身が

「最初に教えて欲しかった・・・」

と感じることばかりです。

そこを”ひとまとめにしてお伝えする”というのが、このセミナーのコンセプトです。

もっとも、参加する方が初心者の方ばかりではなく、結構エキスパートな方もいらっしゃるので、ちょっと細かく突っ込むところもあります。

初心者の方には「これは難しい・・・」と感じる部分もあるかもしれませんが、実はそこはあまり重要ではありません。

全体としてのイメージをざっくりと捉えていただくだけで、十分実用性があるのではないかと思います。

一通り聞いていただければ、根本のところを掴んでいるはずなので、表層的な情報に惑わされずに済むのではないかと。

今回は、「実用性」という点をできるだけ重んじています。

たとえば、レジュメは冒頭の写真のように、16ページほどの冊子にしております(旅行でも持っていけるようA5サイズ♪)。

試飲いただくお茶も、実は決して特別なお茶ではありません。

「常連さんにしか出してもらえない」「産地の農家に行かないと入手できない」というようなスペシャルなお茶ではありません。

レジュメの中に店舗一覧があるのですが、そのお店に行けば、普通に棚に並んでいるお茶です。

「街のお茶屋さんの棚に並んでいるお茶でも、このぐらいのお茶は買えますよ」という再現性のあるお茶です。

あくまで「私でも美味しいお茶を買えた!」という体験をしていただきたいので、そこは非常に大事にしています。

状況が分かれば、リスペクトも生まれる

おそらく、一通り聞いていただくと、台湾のお茶をとりまく環境が、想像以上に厳しいということがよく分かると思います。

実は、それこそがこのセミナーの裏テーマでもあります。

状況が分かると、目の前のお茶がより味わい深いものになります。

たとえば、厳しい環境の中でも、妥協を許さずに優れたお茶を作り続ける茶農家さんには、自然と敬意も生まれるでしょう。

そのようなお茶を見つけてくるバイヤーさんやお店の仕事にも、改めて感心させられることでしょう。

何事も、まずは正確な状況認識から生まれます。

このようなリスペクトのある飲み手の方が増えることが、たぶん台湾茶にとっても良いことなのではないかと思います。

台湾茶をもっと楽しく飲むための一歩になれば、幸いです。

多分、台湾茶がもっと美味しくなる話です(^^)

こんにちは。時々拝見させていただいております。今回の記事についても興味深く拝見させていただきました。

実は、3/28-4/1訪台しておりました。台北ではほぼ毎日林鼎洲先生と御一緒させていただいておりましたが、最近、上園茶荘の店舗は、若者の就業機会促進の爲にマッサージ店として店舗を改装して貸している状態です。したがいまして、林鼎洲先生の御自宅に伺うこととなり、そこで御茶の講義や品茶を致しておりました。今回は、今年の冬片、それと陳37年東方美人を分けていただきましたが、帰宅して去年の冬片と今年のものとを比較したり、東方美人も今までのストックの物と飲み比べております。また引き続き学ばせていただきます。

追記:2018年版の中国鉄道時刻表でもお名前をお見かけ致しました。マルチな御活躍ですね!

龍心さんへ

コメントありがとうございます。

最近はなかなか好みに合うお茶が無いので足が遠のいているのですが、お店の方は今はそういう状態なのですね。

鉄道時刻表の方は私は関わっておりませんので、おそらく同じようなお名前の方なのだろうと思います(^^;)